Формы для контейнеров хранения пищевых продуктов основный покупатель

Когда слышишь про формы для контейнеров хранения пищевых продуктов, сразу представляешь гигантов типа Tupperware. Но в реальности основной покупатель — это не они, а производители среднего звена, которые делают контейнеры под частные марки сетей или локальные бренды. Вот тут начинаются все сложности: они хотят и дешево, и чтобы форма выдерживала 500+ циклов, и чтобы геометрия позволяла штабелирование без зазоров. Часто заказчики сами не понимают, какой именно полимер лучше — PP, PS или что-то с барьерными свойствами. Приходится буквально на пальцах объяснять, почему, скажем, для морозилки нужен именно такой угол вытяжки.

Кто эти 'основные покупатели' на самом деле

Раньше я думал, что ключевые клиенты — это крупные заводы с именем. Оказалось, что 70% заказов идут от региональных производителей, которые работают на 'Ашаны' и 'Ленты'. Их специфика: нужны формы под съёмные этикетки, с точными посадочными местами под RFID-метки, и всё это — с минимальным временем цикла. Один такой заказчик из Новосибирска прямо сказал: 'Мне не нужен шедевр, мне нужно чтобы за смену 20 тысяч штук без брака'.

Ещё нюанс — многие требуют универсальности. Не просто контейнер, а чтобы одна форма могла давать и 500 мл, и 750 мл за счёт сменных вставок. Это отдельная головная боль с проектированием, потому что каждый стык — потенциальная проблема с облоем. Как-то переделали трижды конструкцию для клиента из Казани, пока не подобрали термостабилизирующие вставки — без этого геометрия 'плыла' после 30-40 отливок.

И да, про ценообразование. Тут вообще отдельная история. Китайские конкуренты предлагают формы в 1.5 раза дешевле, но после 50 тысяч циклов начинается катастрофа — выходят из строя направляющие, появляется выработка на толкателях. Приходится показывать конкретные расчёты: наша форма при цене дороже на 40% отрабатывает 300+ тысяч циклов без замены основных компонентов. Это часто перевешивает, особенно когда клиент считает не стоимость формы, а стоимость одного контейнера с учётом амортизации.

Технические подводные камни, о которых не пишут в каталогах

Самое неочевидное — взаимодействие материала формы с пищевыми полимерами. Например, для PP с добавками антифогов (чтобы конденсат не скапливался) нужна особая обработка поверхности — почти зеркальная полировка, но с микротекстурой для лучшего съёма. Если сделать идеальный глянец — деталь 'залипает', если слишком шероховато — появляются следы на стенках. Пришлось для ООО Чэнду Синьчжи Индастриз разрабатывать специальный протокол полировки после тестов на разных материалах.

Ещё история с системой охлаждения. В учебниках пишут 'рассчитайте и сделайте каналы'. На практике же оказывается, что заказчики часто меняют термостаты или вообще льют на изношенном оборудовании с перепадами температур. Пришлось вводить запас по тепловым нагрузкам в 15-20% — да, форма тяжелее и дороже, но зато не коробится когда на производстве вдруг решают экономить на хладагенте.

Геометрия — отдельная песня. Все хотят 'удобные контейнеры', но никто не думает о том, как эта геометрия поведёт себя при усадке. Помню, сделали красивый прямоугольник со скруглёнными углами для московской сети — а после усадки полипропилена получились вогнутые стенки. Переделывали с учётом анизотропии усадки, добавили компенсационные рёбра жёсткости которые визуально не заметны. Клиент до сих пор благодарит — их контейнеры без этой доработки бы просто складывались 'пропеллером' после мойки в посудомойке.

Почему стандартные решения не работают

Берёшь каталог европейского производителя — вроде бы всё красиво. Но когда начинаешь адаптировать под российские реалии, вылезают нюансы. Например, у нас до сих пор популярны автоматы 90-х годов с неидеальной параллельностью плит. Приходится усиливать конструкцию, делать более жёсткие направляющие — иначе форма разбивается за полгода.

Ещё момент с культурой производства. На том же сайте xzyg.ru мы показываем современные решения, но часто приходится дополнительно обучать персонал заказчика — как правильно смазывать, как чистить без абразивов, как хранить формы. Был случай в Уфе: купили хорошую форму, но технолог продолжал использовать силиконовые спреи для съёма — через месяц каналы литниковой системы закоксовались намертво.

Интересно, что многие недооценивают значение поверхности контакта с пищей. Недостаточно просто использовать пищевую сталь — важно чтобы не было микротрещин где могут скапливаться бактерии. После вступления в силу новых техрегламентов ЕАЭС пришлось полностью пересмотреть протоколы финишной обработки. Теперь делаем обязательное пассивирование даже для нержавейки — дополнительная стоимость 7-8%, но зато клиенты проходят любые проверки Роспотребнадзора.

Кейсы и провалы, которые многому научили

Самый показательный провал был с контейнерами для заморозки ягод. Заказчик требовал тонкостенную конструкцию чтобы быстрее замораживать. Сделали — а при -40°C поликарбонат потрескался в углах. Оказалось, нужно было учитывать не только хладостойкость материала, но и разницу КТР стали формы и пластика. Переделали с подогревом формы до +60°C перед заливкой — проблема ушла, но себестоимость выросла. Клиент в итоге отказался, но этот опыт потом не раз спасал в других проектах.

А вот успешная история с производителем обедов для авиакомпаний. Нужны были контейнеры которые выдерживают разогрев в микроволновке и при этом не деформируются в самолёте при разгерметизации. Разработали многослойную конструкцию с PP и барьерным слоем EVOH. Важно было сделать точные расчёты по усадке разнородных материалов — здесь очень пригодилось оборудование ООО Чэнду Синьчжи Индастриз, особенно 3D-сканеры для контроля геометрии после испытаний.

Ещё запомнился заказ от фармацевтической компании — нужны были контейнеры для транспортировки проб. Казалось бы, не пищевая продукция, но требования даже жёстче: абсолютная химическая стойкость к дезинфектантам и возможность автоклавирования. Применили PPSU с термостабилизированной сталью — материал дорогой, но зато выдерживает 2000 циклов стерилизации. Интересно, что этот опыт потом перенесли на пищевые контейнеры для медицинского питания — получился уникальный продукт для российского рынка.

Что изменилось за последние годы и куда движется отрасль

Раньше главным был вопрос цены. Сейчас заказчики всё чаще спрашивают про экологичность — возможность использовать регранулят, легкость переработки. Приходится пересматривать конструкции: минимизировать количество материалов в одном изделии, избегать несъёмных этикеток которые мешают переработке.

Сильно выросли требования к точности. С появлением автоматизированных линий фасовки контейнер должен идеально становиться на конвейер — зазоры не более 0.3 мм. Это требует прецизионного изготовления и, что важно, учёта температурных деформаций в рабочем режиме. Тут спасает опыт компании в производстве пресс-форм для стеклянных изделий — принципы те же, хотя материалы другие.

Наблюдаю интересный тренд: растёт спрос на кастомизацию. Не просто контейнер, а с уникальной системой замков, с зонами для разных продуктов, с интегрированными датчиками свежести. Пока это дорого, но несколько крупных ретейлеров уже тестируют такие решения. Думаю, через пару лет это станет массовым запросом — и к этому нужно готовиться сейчас, разрабатывая модульные конструкции форм.

Кстати, про Чэнду Синьчжи Индастриз — их принцип 'Выживание за счёт качества' здесь как никогда актуален. В условиях когда многие пытаются экономить на всём, именно качественные формы становятся конкурентным преимуществом производителей. Потому что в конечном счёте основный покупатель форм — это не тот, кто платит за пресс-форму, а тот, кто годами покупает контейнеры которые из неё выходят. И он голосует рублём за удобство, надёжность и безопасность.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

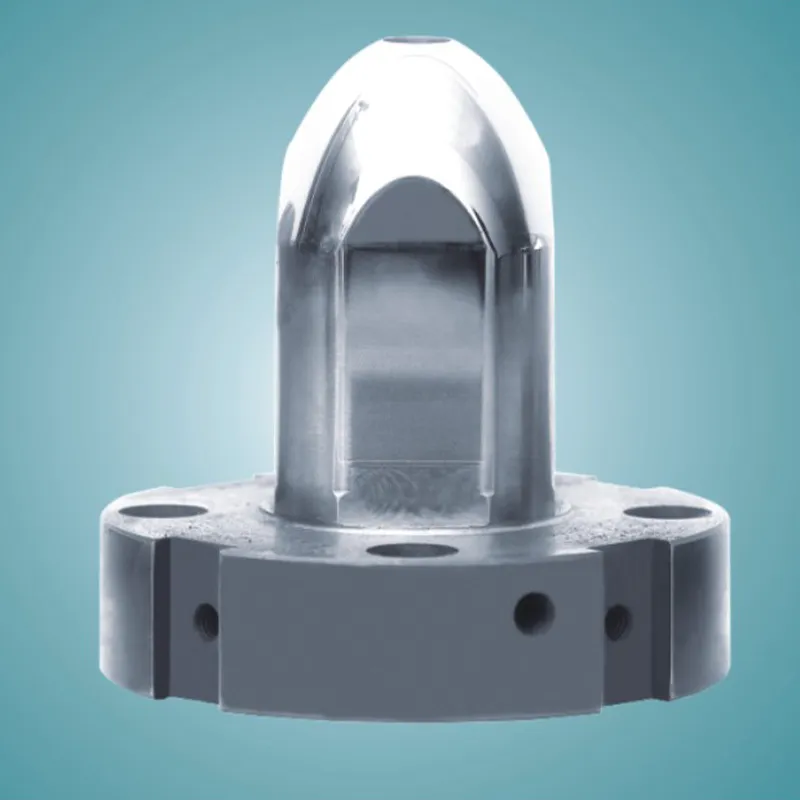

Матрица пресс-формы для светильников

Матрица пресс-формы для светильников -

Формы для декоративных стеклянных изделий

Формы для декоративных стеклянных изделий -

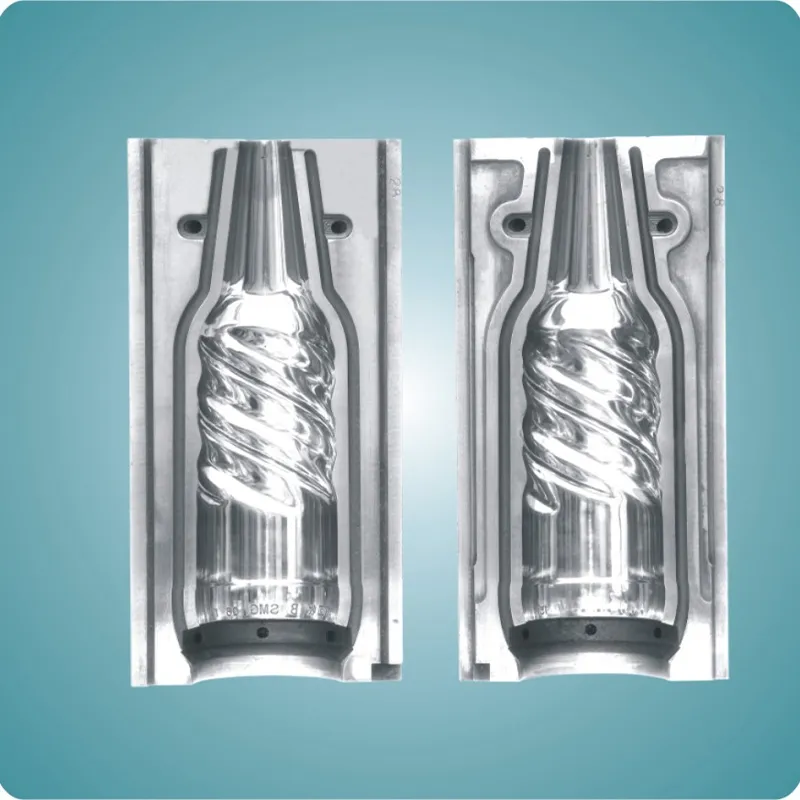

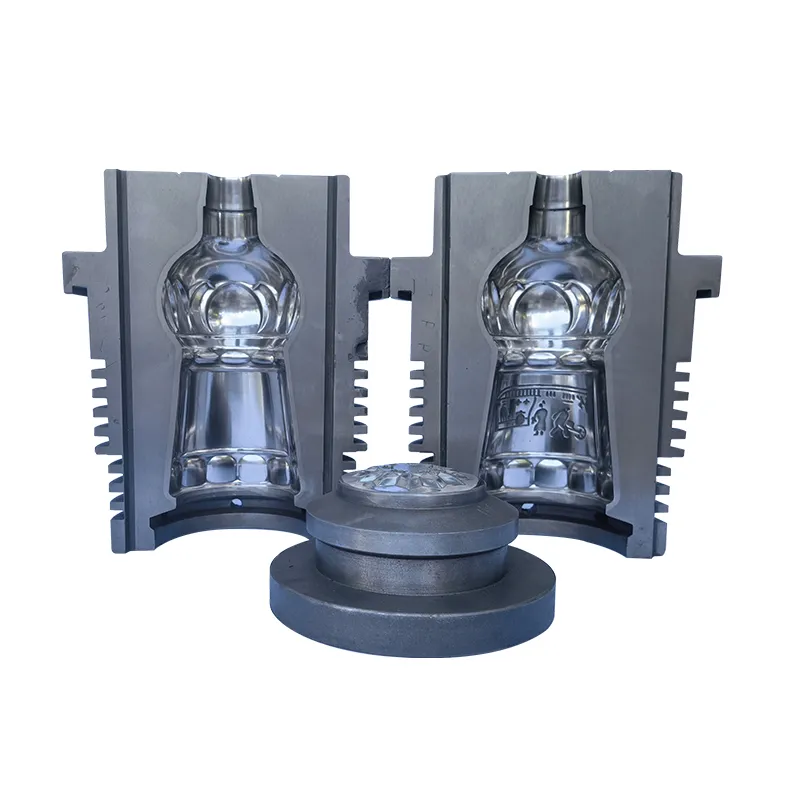

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гуцзин Гунцзю»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гуцзин Гунцзю» -

Пресс-форма для светильников

Пресс-форма для светильников -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Цзяньнаньчунь»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Цзяньнаньчунь» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гудзяо 1573»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гудзяо 1573» -

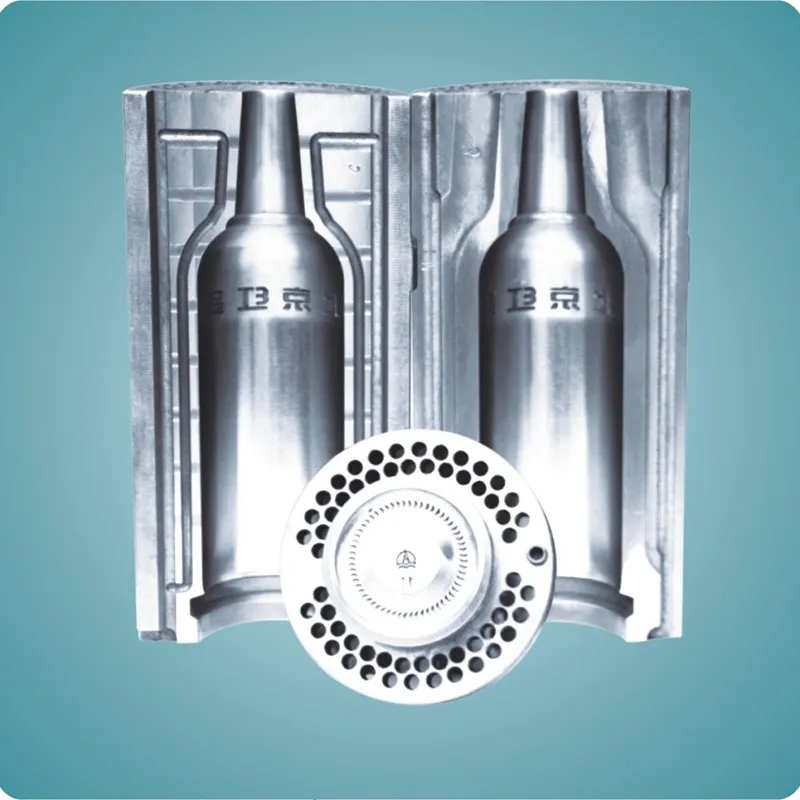

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное»

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу)

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу) -

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр»

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Улянъе»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Улянъе» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу» -

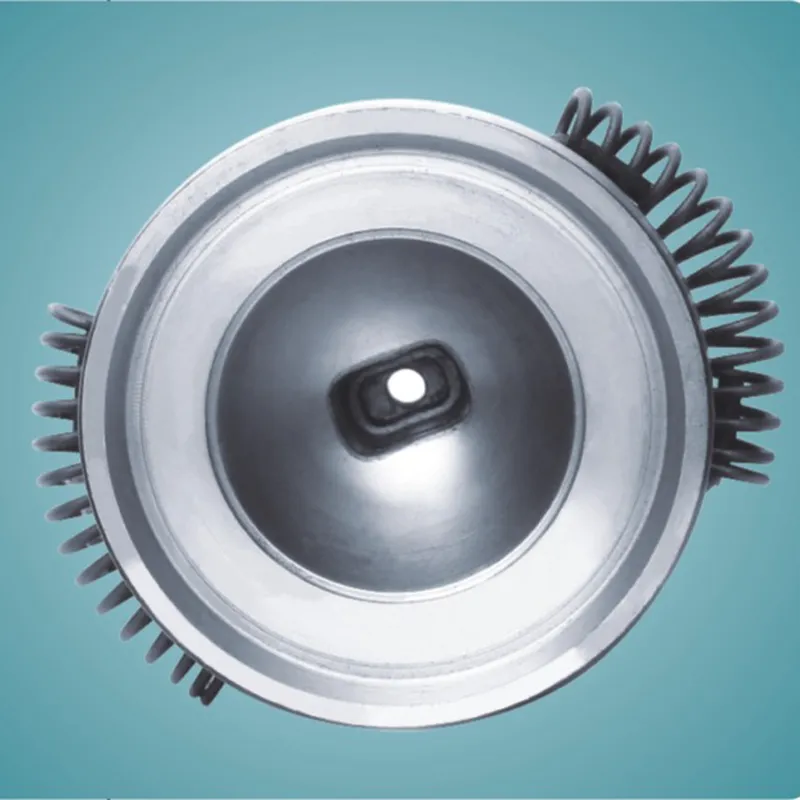

Пресс-форма для ламп проектора

Пресс-форма для ламп проектора

Связанный поиск

Связанный поиск- Пуансон для трубогиба основный покупатель

- Формы для плафонов подвесных светильников поставщик

- Формы для стеклянных трубок основный покупатель

- Высокоточные пресс-формы для парфюмерных флаконов с чпу обработкой производитель

- Формы для стеклянных банок поставщики

- Термостойкая силиконовая форма

- Пресс-форма для бутылок пива тигр поставщик

- Формы для плафонов подвесных светильников производители

- Пресс-форма для бутылки байцзю гудзяо 1573 цена

- Износостойкие формы производители