Формы для ампул

Когда говорят про формы для ампул, часто представляют просто металлические конструкции — но это как сравнивать аптечную мензурку с химическим реактором. Основная ошибка новичков в том, что они недооценивают влияние геометрии литниковой системы на скорость кристаллизации стекла. Помню, как в 2010-х мы трижды переделывали оснастку для ампул инсулина, пока не поняли: проблема была не в марке стали, а в распределении температурных напряжений в зоне отрыва горловины.

Конструктивные особенности, которые не увидишь в каталогах

Современные формы для ампул — это не просто две половинки с матрицей. Например, в системе вертикальной вытяжки критически важны зазоры между направляющими плитами — отклонение даже на 0,05 мм приводит к 'эффекту лезвия' при резке стеклодрота. Мы как-то получили партию с завода-смежника, где термообработка была проведена без контроля скорости охлаждения — результат: микротрещины в зонах термоудара проявились только через 2000 циклов.

Особенно сложно с формами для ампул сложной геометрии — например, с двойной градуировкой для педиатрических препаратов. Тут классические методы проектирования не работают, приходится учитывать коэффициент расширения конкретной марки стекла — боросиликатное ведёт себя иначе, чем натриево-кальциевое. Кстати, у ООО Чэнду Синьчжи Индастриз в этом плане интересные наработки по модульным системам съёмных вставок — их подход позволяет менять шкалу градуировки без замены всей оснастки.

Литниковые каналы — отдельная история. Если сделать очень плавный переход — воздух не успевает выходить, образуются пузыри. Слишком резкий — возникает турбулентность, которая рвёт стеклянную нить. Оптимальный угол в 27 градусов мы вычислили опытным путём, потеряв около трёх тонн стеклодрота.

Материалы: от теории к практике

Мартенситные нержавеющие стали — классика, но не панацея. Для массового производства ампул до 5 мл подходит 420-я марка, но когда речь идёт о больших объёмах или агрессивных средах — лучше 316L с дополнительным азотированием. Помню случай, когда заказчик требовал использовать импортную сталь, но после полугода испытаний вернулись к отечественному аналогу — оказалось, проблема была не в материале, а в технологии полировки поверхностей.

Термостойкое покрытие — тема для отдельного разговора. PVD-покрытия держатся хорошо, но требуют идеальной подготовки поверхности. Мы пробовали разные варианты — от нитрида титана до алмазоподобных покрытий. Последние показывают феноменальную износостойкость (до 1,5 млн циклов), но стоимость обработки увеличивает цену формы на 40-60%. Для серийных ампул это редко оправдано — разве что для дорогих препаратов с малыми тиражами.

Интересное решение видел в каталоге xzyg.ru — комбинированные формы с медными вставками в зонах интенсивного теплообмена. Это позволяет на 15-20% сократить время цикла без потери качества стекла. Правда, такие системы требуют ювелирной подгонки — разница в коэффициентах теплового расширения меди и стали создаёт дополнительные напряжения.

Эксплуатационные нюансы, о которых молчат поставщики

Температурный режим — это не просто 'разогреть до рабочей температуры'. Для разных сечений ампул нужны разные градиенты нагрева. Например, при переходе от цилиндрической части к конической перепад не должен превышать 15°С/см, иначе возникают внутренние напряжения, которые проявятся при автоклавировании. Мы обычно делаем пробный запуск с термопарами в критических зонах — дополнительная неделя на настройку, зато потом нет брака.

Система смазки — многие недооценивают её важность. Силиконовые эмульсии хороши, но могут оставлять следы на внутренней поверхности ампул. Водорастворимые составы безопаснее, но требуют более частого применения. Нашли компромисс: комбинированная система подачи с предварительной газовой продувкой — сократили расход смазки на 30% и убрали проблему масляных потёков.

Износ направляющих колонн — тихая катастрофа. За год эксплуатации люфт в 0,1 мм превращается в 0,3 мм, а это уже критично для точности дозирования. Регулярный замер с помощью лазерного сканера (раз в 50 тыс. циклов) позволяет прогнозировать замену компонентов. Кстати, у ООО Чэнду Синьчжи Индастриз в этом плане продуманная система техобслуживания — они поставляют формы с датчиками контроля износа.

Специфика для разных типов ампул

Ампулы для светочувствительных препаратов — отдельный вызов. Тут нужны формы с минимальной шероховатостью внутренней поверхности (не более Ra 0,2 мкм), иначе микроскопические неровности рассеивают свет. Достигается это не только полировкой, но и специальными режимами термообработки — отпуск при 550°С с последующим медленным охлаждением в инертной среде.

Для ампул с цветной калибровкой сложность в точном позиционировании цветных полос. Мы разработали систему с оптическими датчиками, которые корректируют положение заготовки перед формованием — уменьшили процент брака с 7% до 0,8%. Правда, это решение подходит только для высокооборотных линий (свыше 300 ампул/мин).

Особняком стоят формы для ампул с готовыми насечками для вскрытия. Тут требуется баланс между глубиной насечки (должна обеспечивать лёгкий излом) и прочностью стенки. Интересное наблюдение: оптимальный угол насечки — 45 градусов, но с радиусом закругления 0,05-0,08 мм. Меньше — появляются микротрещины, больше — ампула не ломается по линии.

Перспективы и ограничения

Аддитивные технологии пока не готовы заменить классическое производство форм для ампул — проблема в пористости и стойкости материалов. Но для прототипирования или мелкосерийного производства уже используют селективное лазерное спекание — получается быстрее и в 2-3 раза дешевле. Правда, ресурс таких форм не превышает 10-15 тыс. циклов.

Системы мониторинга в реальном времени — тренд, который действительно работает. Датчики температуры, давления и вибрации позволяют прогнозировать замену компонентов до выхода из строя. На нашем производстве внедрили такую систему год назад — количество внеплановых остановок сократилось на 70%.

Экологичность — не просто модное слово. Современные формы проектируют с учётом минимального расхода энергии — например, за счёт оптимизации массы нагревательных элементов. Тот же ООО Чэнду Синьчжи Индастриз в своих новых разработках использует полые конструкции с керамической изоляцией — снижение энергопотребления на 18% при той же производительности.

В итоге хочу сказать: идеальной формы для ампул не существует — есть оптимальная для конкретных условий. Главное — не экономить на проектировании и испытаниях. Лучше потратить лишний месяц на доводку, чем потом переделывать всю партию оснастки. Проверено на собственном опыте — и не раз.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Пресс-форма для парфюмерного флакона Кандил

Пресс-форма для парфюмерного флакона Кандил -

Пресс-форма для бутылки байцзю в виде футбольного мяча

Пресс-форма для бутылки байцзю в виде футбольного мяча -

Пресс-форма для бутылки алкогольного напития “Улянъе Императорская Классика”

Пресс-форма для бутылки алкогольного напития “Улянъе Императорская Классика” -

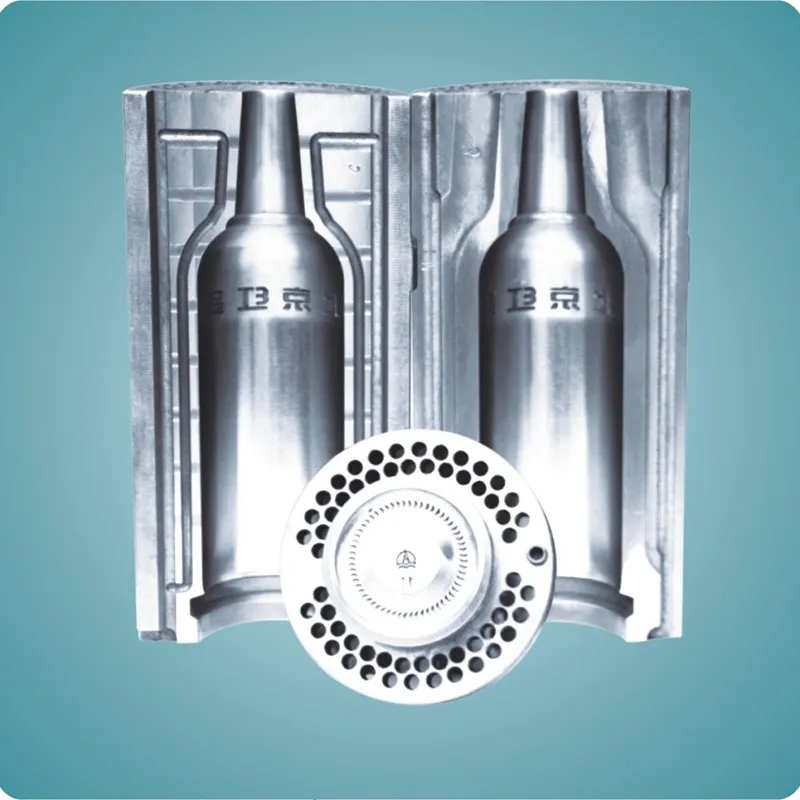

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр»

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Янхэ Тянь Чжи Лань»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Янхэ Тянь Чжи Лань» -

Литьевая форма для стеклянной посуды

Литьевая форма для стеклянной посуды -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Шуйцзинфан»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Шуйцзинфан» -

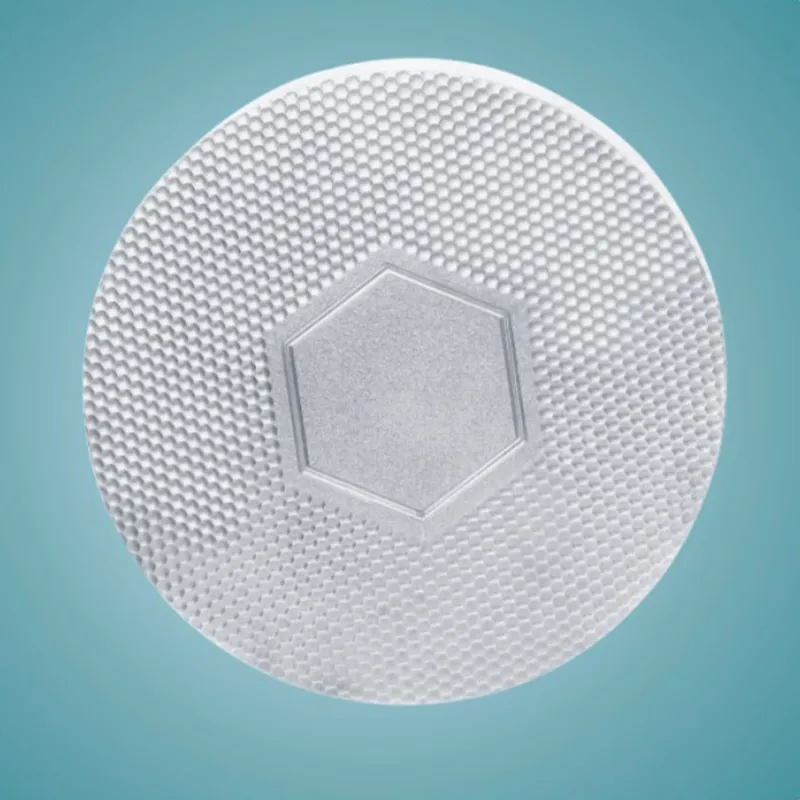

Вкладыш пресс-формы для светильников

Вкладыш пресс-формы для светильников -

Колпак светильника

Колпак светильника -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Сицзю»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Сицзю» -

Формы для декоративных стеклянных изделий

Формы для декоративных стеклянных изделий -

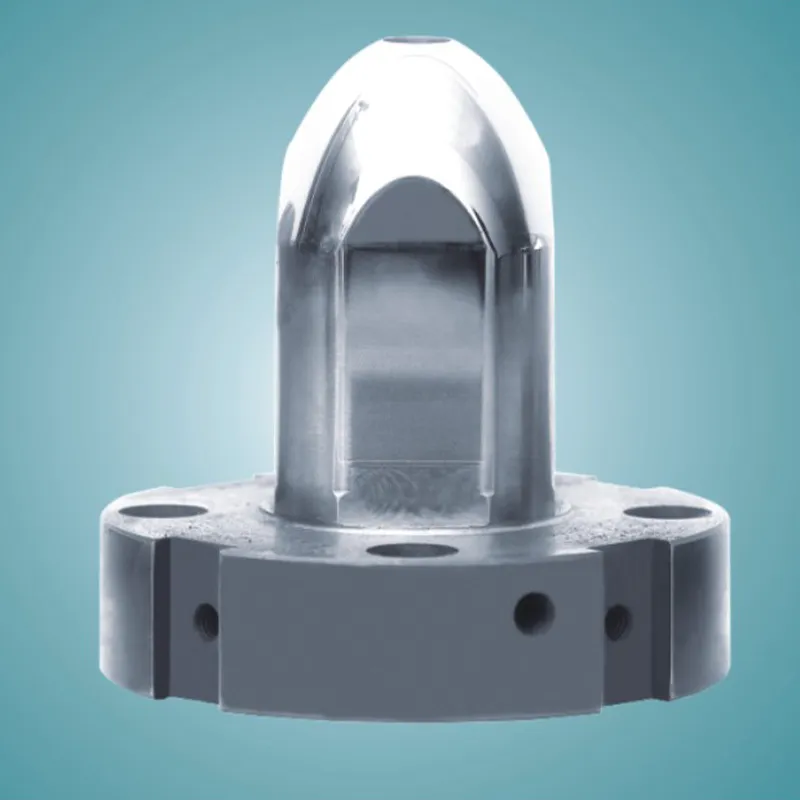

Пуансон пресс-формы для светильников

Пуансон пресс-формы для светильников

Связанный поиск

Связанный поиск- Матрица форма для пресса поставщик

- Литьевые формы для прецизионных стеклянных изделий цена

- Стопорное кольцо 60 поставщики

- Литьевая форма для стеклянного кувшина производители

- Формы для стекла из серого чугуна производитель

- Продукция пресс-форм производитель

- Чистовая форма основный покупатель

- Продукция пресс-форм цена

- Форма для прессования изоляторов поставщики

- Формы для ампул производитель