Термостойкие формы

Когда слышишь 'термостойкие формы', первое, что приходит в голову — это что-то вроде универсального решения для любых температур. Но на практике всё иначе: многие до сих пор путают термостойкость с обычной жаропрочностью, а это разные вещи. Вот, например, в ООО 'Чэнду Синьчжи Индастриз' мы как-то столкнулись с заказом на формы для стеклянных изоляторов — клиент требовал 'максимальную термостойкость', но при тестах выяснилось, что ему нужна была не столько устойчивость к пиковым температурам, сколько к циклическим нагревам. Это типичный случай, когда термин используют без понимания физики процесса.

Что на самом деле значит 'термостойкость'

Если говорить грубо, термостойкие формы — это не просто формы, которые не плавятся при 1000°C. Речь о комплексе свойств: коэффициент теплового расширения, стойкость к термоударам, сохранение геометрии при повторных нагревах. У нас на производстве были случаи, когда форма из теоретически подходящей стали марки H13 трескалась после 50 циклов — не из-за температуры, а из-за неправильного охлаждения. Вот тут и проявляется разница между 'жаростойкостью' и 'термостойкостью': первое — это про постоянные нагрузки, второе — про динамические.

Кстати, о материалах. Мы в 'Синьчжи Индастриз' долго экспериментировали с разными сплавами для пресс-форм стеклянных бутылок — от стандартных 4Х5МФС до более нишевых вариантов с добавлением вольфрама. Оказалось, что для алкогольных бутылок, где цикл нагрева-охлаждения интенсивный, лучше подходят стали с микролегированием, хоть они и дороже. Но тут есть нюанс: если переборщить с легирующими элементами, форма становится хрупкой при механической обработке. Пришлось на практике подбирать баланс — где-то даже возвращались к более простым маркам, но с изменённой геометрией охлаждающих каналов.

Один из наших провалов — заказ на формы для косметических флаконов в 2018 году. Использовали якобы 'супертермостойкий' сплав от нового поставщика, а в итоге после 200 циклов появились микротрещины в зонах тонких стенок. Разбирались потом — проблема была не в самой стали, а в технологии закалки: перегрели на 20°C, и всё, структура пошла 'в разнозернистость'. Пришлось переделывать партию с нуля, но зато теперь мы всегда тестируем не просто образцы материала, а готовые формы в условиях, близких к рабочим.

Проектирование: где кроются подводные камни

Спроектировать термостойкие формы — это не только про CAD и simulation. Вот, допустим, расчёт тепловых потоков: можно сделать идеальную модель в софте, но если не учесть реальные условия прессования (скажем, неравномерный нагрев заготовки из-за человеческого фактора), то вся теория летит в тартарары. У нас был проект для медицинских пузырьков — вроде бы простые формы, но из-за специфики температурного режима (резкий нагрев до 800°C с последующим быстрым охлаждением) пришлось полностью пересматривать систему охлаждения. Добавили дополнительные каналы, но при этом жёсткость конструкции немного просела — пришлось усиливать направляющие колонны.

Иногда помогает нестандартный подход. Например, для форм художественного стекла мы как-то применили комбинированную конструкцию: основная часть из стандартной стали, а критичные зоны — из сплава с керамическим покрытием. Это снизило стоимость без потери термостойкости, правда, пришлось повозиться с подгонкой — разные материалы по-разному 'гуляют' при нагреве. Зато клиент остался доволен, да и мы получили интересный опыт.

Кстати, о точности. Наше оборудование — те же пятикоординатные гравировальные станки — позволяет делать сложные поверхности, но для термостойких форм важнее не идеальная геометрия, а контроль внутренних напряжений. После фрезеровки мы всегда проводим отжиг — даже если кажется, что деталь не деформировалась. Однажды пропустили этот этап для формы под осветительные приборы — вроде бы мелочь, но при первом же тесте на термоциклирование появилась трещина в месте перехода толщин. Теперь это обязательный пункт в техпроцессе.

Производственные нюансы: от станка до тестирования

Когда говоришь про термостойкие формы, многие думают, что главное — это материал. Но на практике часто проблемы возникают на этапе механической обработки. Вот наш опыт с ЧПУ: для термостойких сталей важно не только выдержать параметры резания, но и правильно охлаждать заготовку во время обработки. Перегрев на 50-100°C выше нормы — и структура стали уже меняется, потом это аукнется при эксплуатации. Мы на своих MAZAK иногда специально замедляем подачи для ответственных деталей, хотя это и удорожает процесс.

Контроль качества — отдельная история. Раньше мы ограничивались стандартными измерениями геометрии, но для термостойких форм этого мало. Теперь используем лазерные 3D-сканеры, чтобы отслеживать изменения после каждого цикла тестирования. Например, для форм алкогольных бутылок важно, чтобы горловина не 'вела' после 1000 циклов — даже отклонение в 0.1 мм уже критично. Как-то раз пропустили такой дефект — пришлось компенсировать за свой счёт.

Плазменная наплавка — казалось бы, отличный способ ремонта термостойких форм. Но тут есть тонкость: если наплавлять материал с другими термическими характеристиками, в зоне ремонта возникает локальное напряжение, которое при циклических нагревах приводит к трещинам. Мы набивали шишки, пока не разработали свою методику — теперь перед наплавкой всегда моделируем термические процессы в зоне ремонта. Да, дольше, но надёжнее.

Реальные кейсы: что сработало, а что нет

Из последних проектов запомнился заказ на формы для стеклянных поршней — детали сложной конфигурации с тонкими стенками. Требовалась термостойкость до 850°C с возможностью быстрого охлаждения. Первый вариант из стали 3Х2В8Ф не выдержал — появились трещины в угловых зонах после 300 циклов. Переделали с использованием 4Х5МФ1С и оптимизировали систему охлаждения — результат получился, но пришлось увеличить толщину стенок формы, что немного ухудшило теплоотвод. Компромисс, но рабочий.

А вот с посудой получилось интереснее. Для форм глубоких тарелок клиент требовал 'абсолютную термостойкость' — в итоге после испытаний остановились на относительно недорогой стали с дополнительной поверхностной обработкой. Оказалось, что главной проблемой была не стойкость к температуре, а адгезия стекла к форме — пришлось экспериментировать с покрытиями. Нашли вариант с многослойным напылением, который и термостойкость дал, и с адгезией помог.

Неудачный опыт тоже был — с формами для косметических флаконов малого объёма. Думали, что раз детали небольшие, можно сэкономить на материале. Использовали сталь попроще, но с 'умной' системой охлаждения — в теории должно было работать. На практике — термостойкость оказалась недостаточной для скоростного производства, формы 'поплыли' после 700 циклов. Вернулись к проверенным материалам, хоть и дороже вышло.

Перспективы и ограничения

Если говорить о будущем термостойких форм, то тут интересно смотреть на аддитивные технологии. Мы в 'Синьчжи Индастриз' экспериментируем с 3D-печатью металлом для сложнопрофильных элементов — пока дорого, но для штучных изделий уже viable. Правда, с термостойкостью пока вопросы — printed детали часто имеют неоднородную структуру, что плохо сказывается на стойкости при циклических нагревах.

Ещё один тренд — комбинированные материалы. Пробовали делать вставки из металлокерамики в стальную основу — для зон с максимальным тепловым воздействием. Вроде бы логично, но на стыке материалов возникают дополнительные напряжения. Решили проблему переходными зонами с градиентным изменением состава — технология сложная, но для ответственных заказов уже применяем.

Что точно не работает — это попытки сделать 'универсальную термостойкую форму'. Каждый случай уникален: для алкогольных бутылок один подход, для медицинских пузырьков — другой, для художественного стекла — третий. Даже в рамках одного типа изделий могут быть нюансы по температурным режимам. Мы сейчас для каждого крупного заказа делаем пробную партию и тестируем в реальных условиях — пусть дольше, но зато клиент получает то, что действительно работает.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

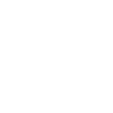

Пресс-форма для бутылки байцзю «Цзяньнаньчунь»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Цзяньнаньчунь» -

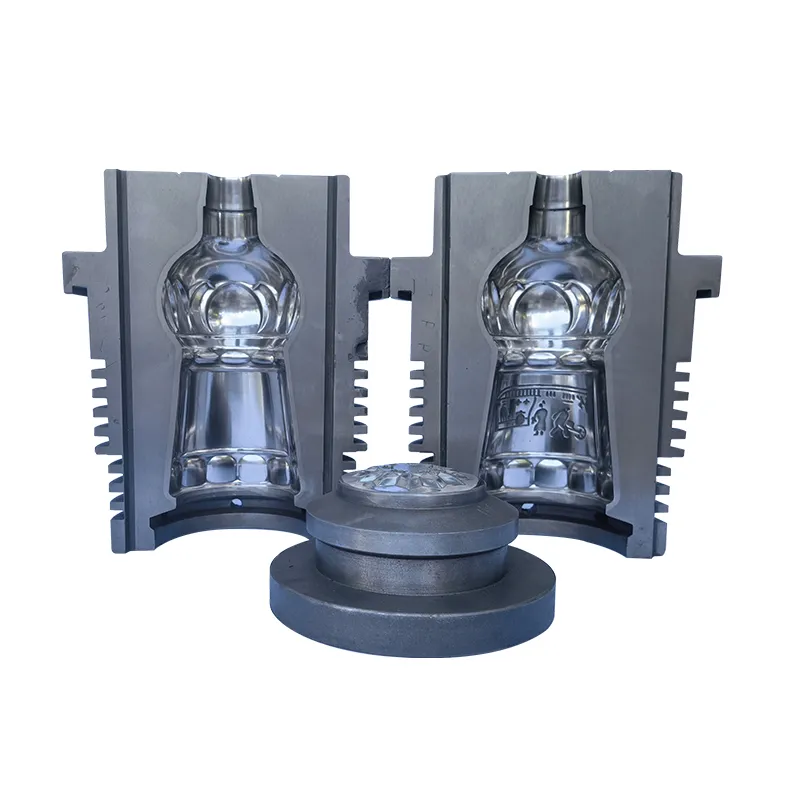

Форма для прессования изоляторов

Форма для прессования изоляторов -

Формы для декоративных стеклянных изделий

Формы для декоративных стеклянных изделий -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Улянъе»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Улянъе» -

Пресс-форма для бутылки байцзю в виде футбольного мяча

Пресс-форма для бутылки байцзю в виде футбольного мяча -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу» -

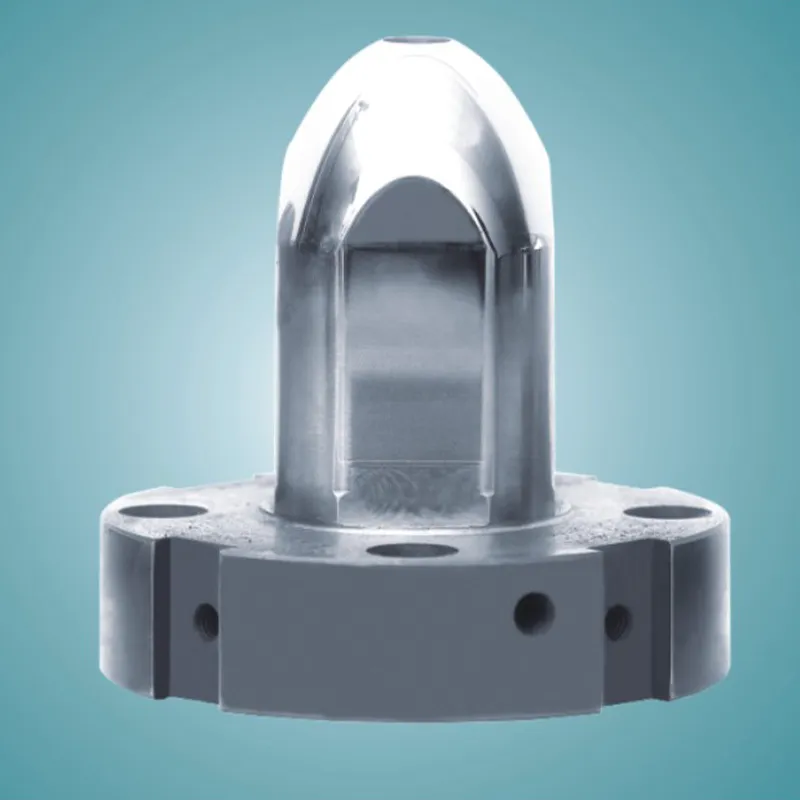

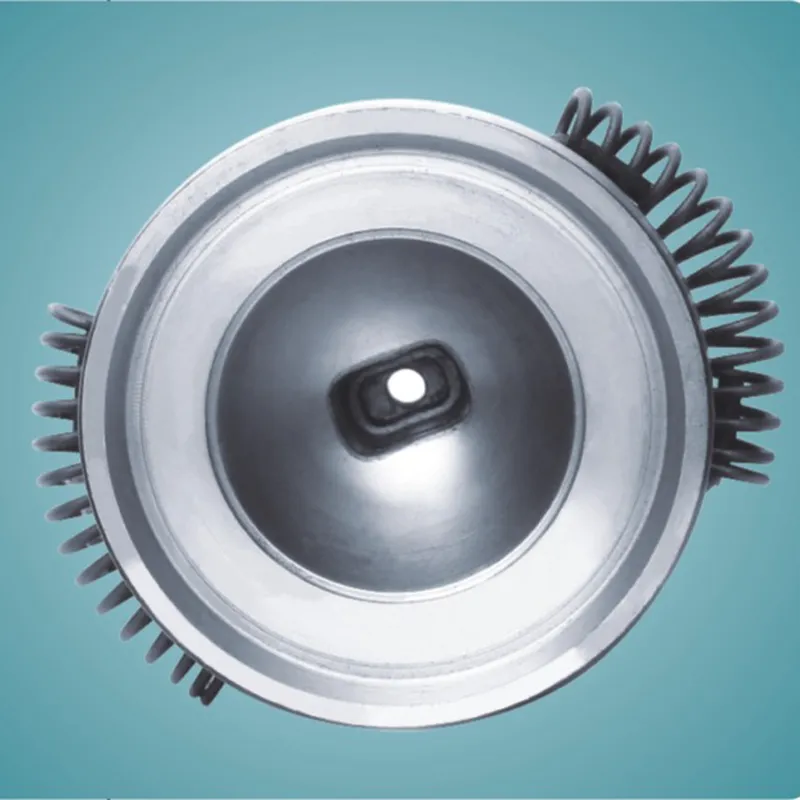

Пуансон пресс-формы для светильников

Пуансон пресс-формы для светильников -

Пресс-форма для светильников

Пресс-форма для светильников -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гудзяо 1573»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гудзяо 1573» -

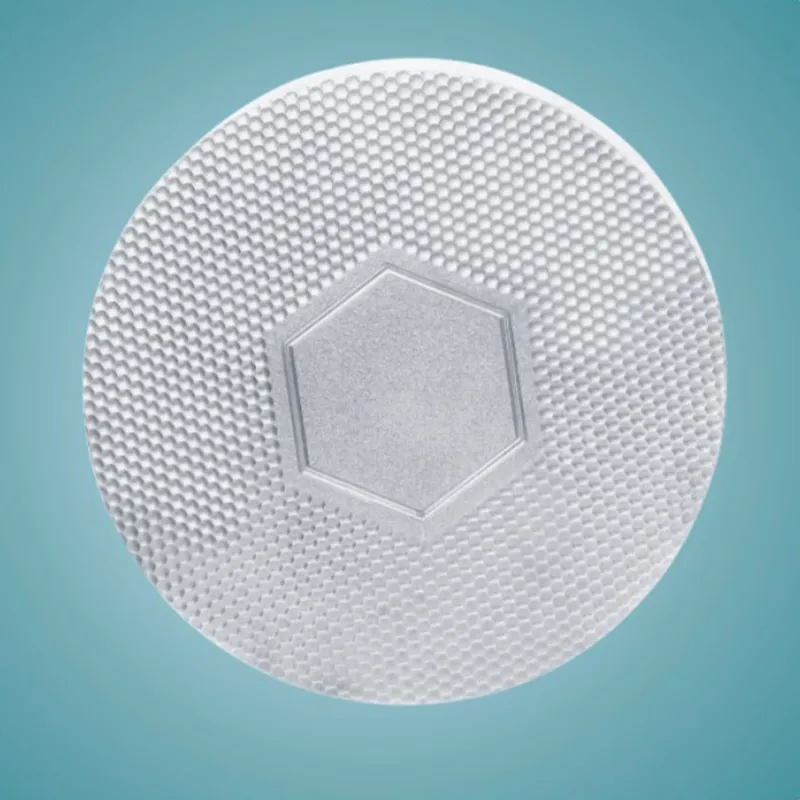

Колпак светильника

Колпак светильника -

Матрица пресс-формы для светильников

Матрица пресс-формы для светильников -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу)

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу)

Связанный поиск

Связанный поиск- Пресс-форма для бутылок красного вина производители

- Пресс-формы для бутылок в ретро-стиле

- 5-осевая обработка пресс-форм для стекла производители

- Формы для технического стекла поставщики

- Формы для художественного стекла

- Формы повышенной прочности

- Пресс-формы для бутылок ароматного байцзю производитель

- Формы для центрифужных стекол поставщики

- Пресс-форма для бутылки байцзю сиань тэцюй производители

- Пресс-форма для бутылок пива харбинское ледяное