Проектирование и производство пресс-форм для стекла

Если честно, когда слышишь 'пресс-формы для стекла', первое что приходит в голову — штамповка одинаковых бутылок. Но на деле тут каждый миллиметр контура влияет на то, как стекло поведёт себя в печи. Помню, как на одном из проектов для косметического флакона пришлось трижды переделывать угол наклона горловины — казалось бы, мелочь, а без этого крышка не садилась герметично.

Где кроются подводные камни в проектировании

Стекло — материал капризный. Даже идеально просчитанная 3D-модель может дать брак, если не учесть усадку именно этой марки стекломассы. Мы в ООО 'Чэнду Синьчжи Индастриз' как-то работали над пресс-формой для декоративных ваз — вроде бы всё по ГОСТу, а на выходе трещины по швам. Пришлось вносить коррективы в систему охлаждения, добавлять дополнительные каналы.

Особенно сложно с тонкостенными изделиями вроде медицинских пузырьков. Толщина стенки 1,2 мм требует ювелирной точности при фрезеровке матрицы. Наши пятикоординатные станки тут выручают, но без ручной доводки всё равно не обойтись — бывает, закладываешь 0,05 мм на припуск, а после полировки получается идеал.

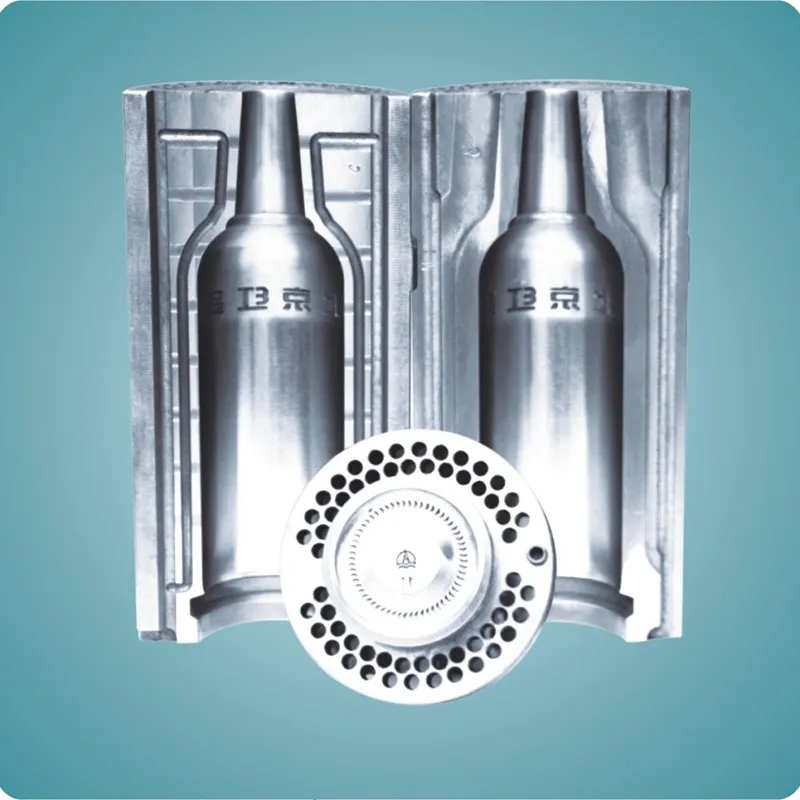

Кстати, про термообработку. Многие недооценивают важность равномерного прогрева пресс-формы в процессе литья. У нас был случай с пресс-формой для винных бутылок — локальный перегрев приводил к мутным пятнам на горлышке. Решили установить дополнительные термопары в критических зонах.

Оборудование которое действительно работает

Наш лазерный 3D-сканер в Чэнду не раз спасал проекты. Например, когда нужно было воспроизвести антикварную стеклянную ручку для мебели — сняли облако точек со старого образца, доработали в CAD и выгравировали на пятикоординатном станке. Без такого подхода пришлось бы лепить модель вручную неделю.

А вот 3D-принтеры для металла мы используем осторожно — для прототипирования сложных литниковых систем подходят, но для серийного производства пока не рискуем. Хотя для единичных художественных изделий, где важна уникальность, иногда применяем.

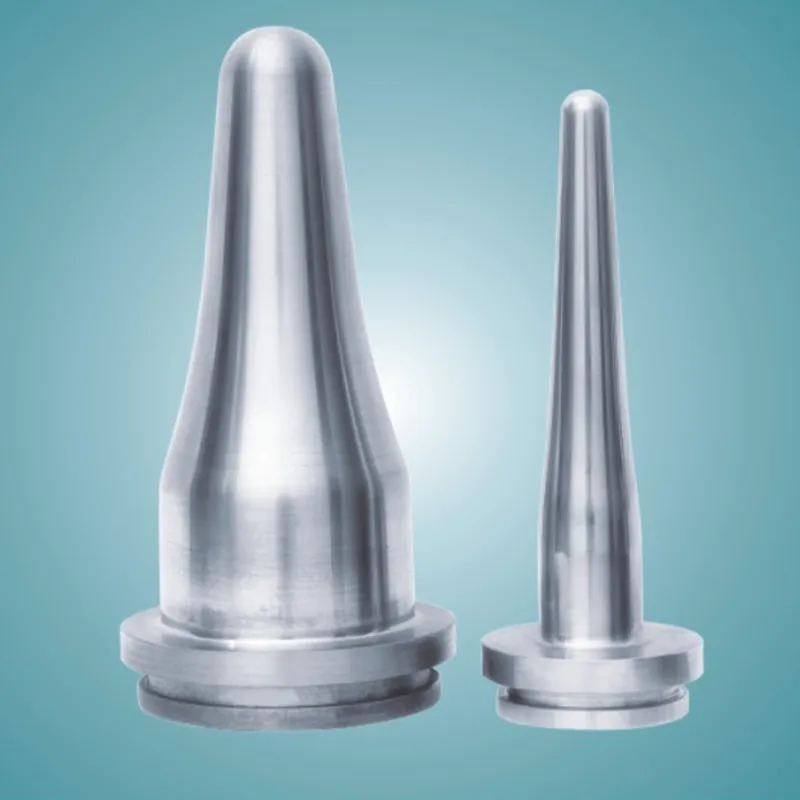

Плазменная наплавка — вообще отдельная история. Восстанавливаем ею кромки пуансонов после выработки. Важно не перегреть основной металл, иначе возникнут внутренние напряжения. Научились эмпирически — после двух-трёх неудачных попыток нашли оптимальные режимы для каждой марки стали.

Про нюансы материаловедения

Используем стали марок H13 и 420SS — но не просто по стандарту, а с дополнительной вакуумной закалкой. Для пресс-форм под тёмное стекло, например, для виски-бутылок, идёт упор на износостойкость — там абразивное воздействие выше из-за оксидов металлов в составе шихты.

Как-то пришлось разрабатывать пресс-форму для лабораторных пробирок — заказчик требовал стойкость к щелочам. Применили никель-хромовое покрытие, но первые партии быстро потускнели. Выяснилось, что проблема в пористости базового металла — теперь перед нанесением покрытия обязательно делаем пескоструйную обработку.

Производственные истории с моралью

Был у нас заказ на пресс-форму для парфюмерного флакона сложной геометрии — с вогнутыми гранями. Рассчитали всё идеально, но при испытаниях стекло застревало в матрице. Оказалось, проблема в недостаточной шероховатости поверхности — пришлось делать лазерную гравировку микротекстуры. Теперь для каждого типа стекла подбираем свой класс чистоты обработки.

А вот с изоляторами для высоковольтных линий вообще отдельный разговор. Там главное — отсутствие внутренних пузырей. Разработали многоступенчатую систему дегазации в пресс-форме, но первый блин комом — стекло застывало неравномерно. Добавили медные теплоотводы в проблемные зоны — сработало.

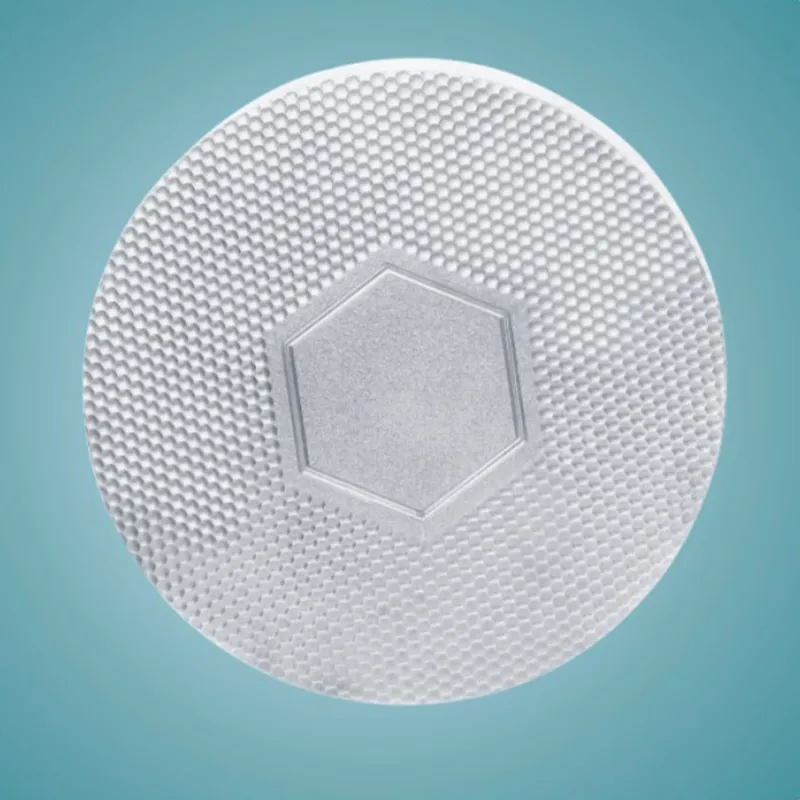

Кстати, про осветительные приборы. Для плафонов люстр делали пресс-форму с разъёмом на 12 частей — сложнейшая конструкция, где каждый сегмент должен выходить без задиров. Три недели отлаживали кинематику, но результат того стоил — брак упал до 0,3%.

Как мы работаем с заказчиками

Часто приходят с готовым 3D-макетом, но без учёта технологических особенностей стекла. Недавно переделывали модель флакона для элитной косметики — дизайнер сделал острые рёбра, которые в стекле неизбежно давали трещины. Убедили заказчика скруглить углы до радиуса 0,8 мм — визуально разницы нет, а прочность выросла в разы.

Для медицинских пузырьков вообще отдельный протокол — там чистота поверхности критична. После механической обработки обязательно полируем ультразвуком в специальной суспензии. Проверяем лазерным микроскопом — если шероховатость выше Ra 0,05, отправляем на переделку.

Что изменилось за 25 лет в отрасли

Когда мы начинали в 1996-м, чертили на кульманах. Сейчас вся оснастка проектируется в Siemens NX, но до сих пор сохранились альбомы с ручными эскизами — иногда старые наработки выручают больше, чем новые алгоритмы.

С появлением лазерных сканеров ускорился процесс обратного инжиниринга. Раньше на замер сложного художественного изделия уходило три дня, сейчас — три часа. Но человеческий глаз всё равно незаменим: сканер не видит оптических дефектов стекла, которые проявятся после прессовки.

Интересно, что несмотря на цифровизацию, ручная доводка до сих пор составляет около 15% времени изготовления пресс-формы. Особенно для изделий с гранёной поверхностью — там каждый фасет должен быть идеально острым.

Про контроль качества

Используем не только 3D-сканирование, но и старый добрый метод синьки — для проверки прилегания сопрягаемых поверхностей. Современные методы хороши, но когда нужно оценить плотность стыка матрицы и пуансона, машинное зрение иногда ошибается.

Для ответственных пресс-форм, например для алкогольных бутылок премиум-класса, делаем пробные отливки на производственной линии заказчика. Бывало, что в цеховых условиях проявлялись нюансы, невидимые в нашем цехе — разница в температуре печи или скорости подачи шихты.

Взгляд в будущее отрасли

Сейчас активно эксперименруем с аддитивными технологиями для создания сложных систем охлаждения — каналы повторяющие контур изделия повышают равномерность отверждения. Но пока серийно не внедряем — дорого и долго.

Интересное направление — 'умные' пресс-формы с датчиками температуры и давления в реальном времени. Тестируем на пресс-формах для посуды — данные помогают оптимизировать цикл литья. Правда, сенсоры плохо переносят термические циклы, часто выходят из строя.

Думаем над применением ИИ для прогнозирования усадки — собрали базу из тысяч реализованных проектов, но пока алгоритм даёт погрешность 2-3%, что для стекла неприемлемо. Вероятно, нужно наращивать массив данных ещё лет пять.

О принципах которые не устаревают

Несмотря на все технологические новшества, остаётся истина: хорошая пресс-форма начинается с глубокого понимания поведения стекла. Никакие CAD-системы не заменят опыта, когда смотришь на свежеотлитое изделие и по едва заметному искажению света понимаешь, где нужно подправить geometry.

Наш принцип 'Выживание за счёт качества' за 25 лет ни разу не подвёл. Даже когда конкуренты предлагали сделать дешевле за счёт упрощения конструкции — никогда не шли на компромиссы. В итоге многие из тех 'экономных' пресс-форм через полгода возвращались на переделку.

Вот и сейчас, глядя на новую пресс-форму для ограничителей для ЛЭП, вспоминается, как десять лет назад подобные изделия считались практически невозможными для литья под давлением. А сегодня мы делаем их с толщиной стенки 1,5 мм и допуском ±0,1 мм. Прогресс налицо, но фундаментальные законы физики стекла никто не отменял.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

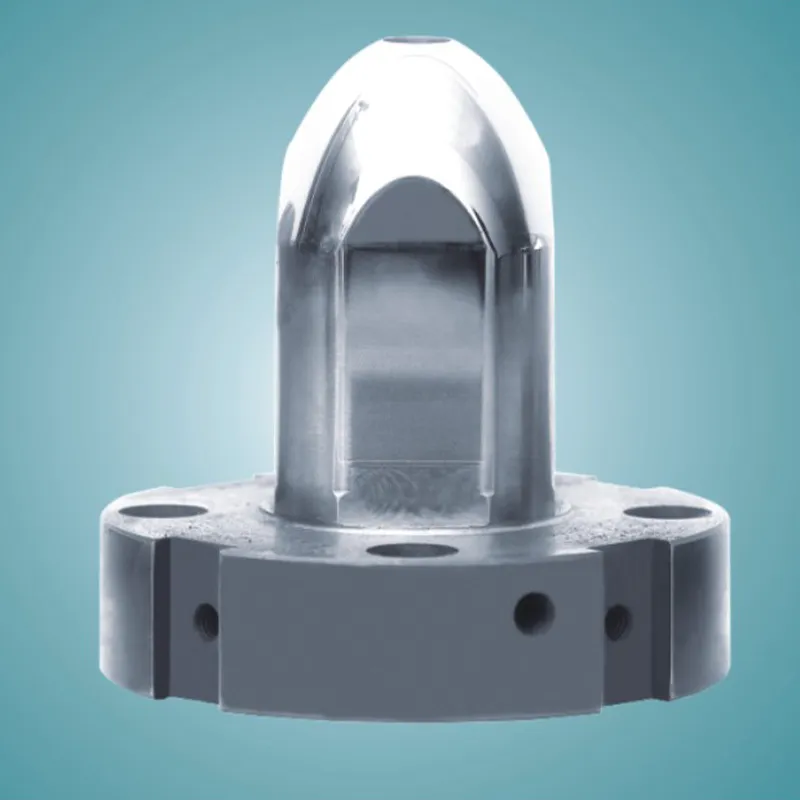

Пресс-форма для ламп проектора

Пресс-форма для ламп проектора -

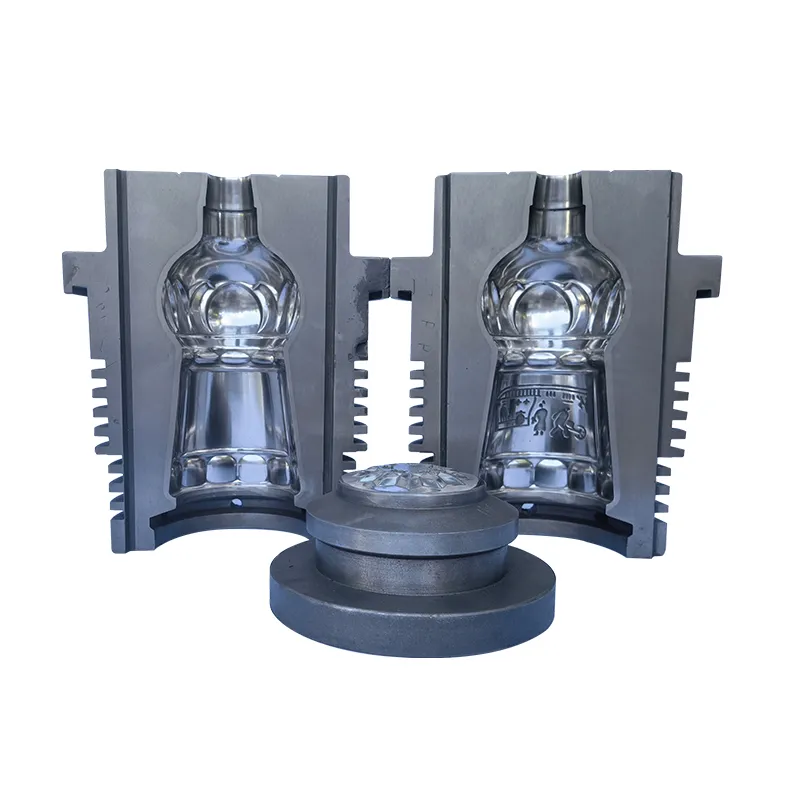

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу)

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу) -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Цзяньнаньчунь»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Цзяньнаньчунь» -

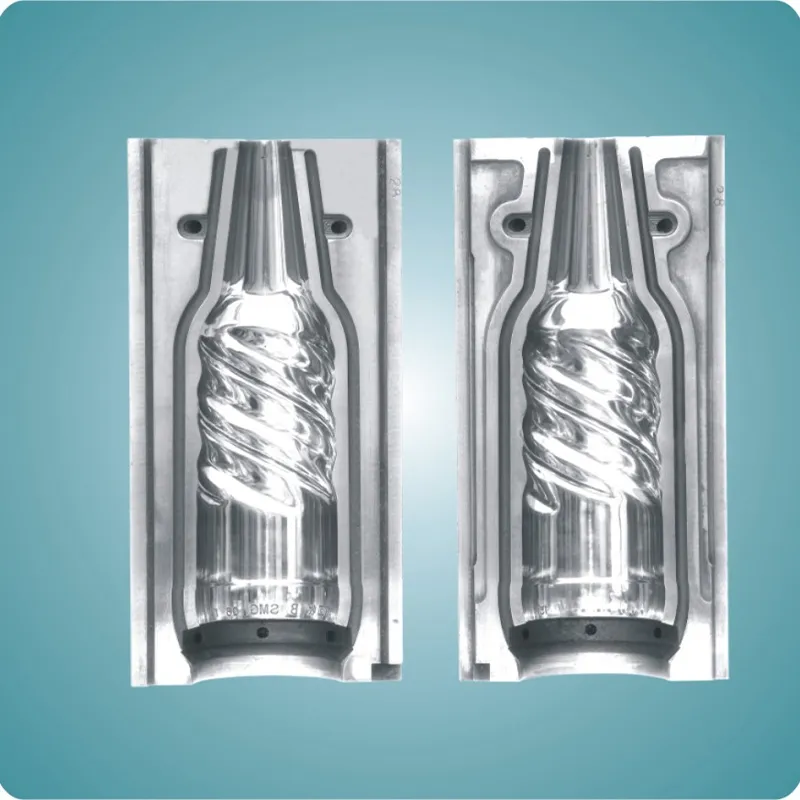

Пресс-форма для бутылок пива «Снежинка»

Пресс-форма для бутылок пива «Снежинка» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «12 животных Восточного гороскопа»

Пресс-форма для бутылки байцзю «12 животных Восточного гороскопа» -

Комплектующие для пресс-форм бутылок

Комплектующие для пресс-форм бутылок -

Форма для прессования изоляторов

Форма для прессования изоляторов -

Колпак светильника

Колпак светильника -

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное»

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное» -

Формы для декоративных стеклянных изделий

Формы для декоративных стеклянных изделий -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Шуйцзинфан»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Шуйцзинфан»

Связанный поиск

Связанный поиск- Пресс-формы для стеклянных изделий повышенной сложности основный покупатель

- Пресс-форма для стеклянной бутылки в форме футбольного мяча поставщик

- Высокоточные пресс-формы для парфюмерных флаконов с чпу обработкой поставщики

- Пресс-формы для бутылок коллекционного алкоголя с символикой зодиака поставщик

- Проектирование и производство литьевых форм для стекла поставщики

- Пресс-форма для бутылок пива харбинское ледяное поставщики

- Формы для сплавов основный покупатель

- Литьевая форма для стеклянных светильников цена

- Кольцо стопорное 300 производитель

- Стопорное кольцо гост 13940