Обработка пресс-форм

Когда слышишь 'обработка пресс-форм', многие представляют просто фрезеровку стальной заготовки. На деле это всегда компромисс между точностью ГОСТа и реальными возможностями оборудования. Вот на примере пресс-форм для стеклянных изделий - там вообще свой мир, где каждый микрон влияет на брак.

Почему классические методики не работают со стеклом

В 2018 году мы переделывали оснастку для парфюмерных флаконов - заказчик требовал идеальной прозрачности. Оказалось, что полировка до зеркального блеска создаёт микронапряжения, которые при термоударе дают трещины. Пришлось разрабатывать гибридную технологию: сначала грубая абразивная обработка, потом плазменное наплавление с последующей доводкой.

Лазерные 3D-сканеры в этом плане стали спасением - без них невозможно отследить деформацию матрицы после закалки. Особенно критично для тонкостенных медицинских пузырьков, где геометрия должна быть идеальной даже после 500 циклов.

Кстати, про оборудование: пятикоординатные станки MAZAK конечно хороши, но для художественных изделий чаще используем ручную гравировку. Автоматика не чувствует нюансов рисунка, особенно когда речь о рельефных узорах на вазах.

Типичные ошибки при проектировании

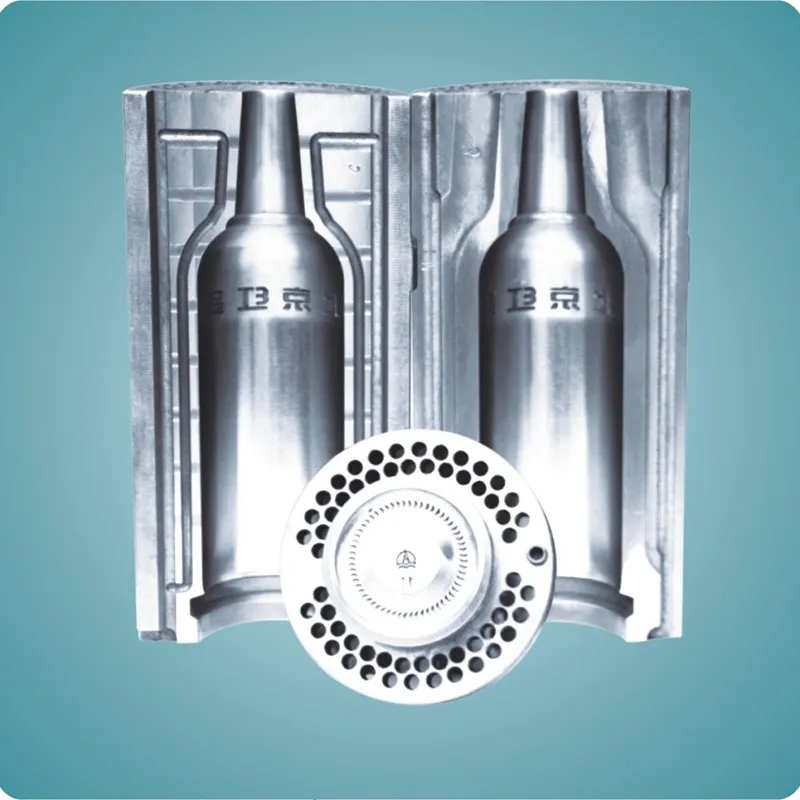

Самая частая проблема - попытка сэкономить на черновой обработке. Помню случай с пресс-формами для алкогольных бутылок: технолог решил пропустить этап отжига, в результате матрица потрескалась после первого же запуска в линию. Убытки превысили экономию в 20 раз.

Ещё важный момент - несоответствие температурных коэффициентов. Для осветительных приборов брали стандартную сталь, а при нагреве до 800°C возникал люфт в стыках. Пришлось переходить на никель-хромовые сплавы, хотя изначально смету это не предусматривала.

Сейчас в ООО Чэнду Синьчжи Индастриз для таких случаев держат отдельный склад материалов - от инструментальных сталей до спецсплавов. Особенно выручает при срочных заказах, когда нет времени ждать поставки.

Практические кейсы из производства

В 2021 году делали оснастку для медицинских ампул - заказчик жаловался на 'слепые' зоны в контрольных приборах. Оказалось, проблема в технологии обработки пресс-форм: ЧПУ давало идеальную геометрию, но при полировке возникали микросколы кромки. Решили внедрить лазерную сварку с последующей электрохимической обработкой.

Для изоляторов высокого напряжения вообще пришлось разрабатывать особый подход - там важна не столько точность, сколько однородность структуры металла. Использовали металлографические анализаторы для проверки каждой партии заготовок.

Интересный опыт с поршневыми системами: при стандартной обработке возникала выработка через 50-60 циклов. Добавили азотирование поверхности и ресурс вырос втрое, хотя изначально задача стояла лишь в соблюдении допусков.

Оборудование которое реально работает

Из всего парка станков чаще всего используются прецизионные ЧПУ для чистовой обработки и лазерные сварочные аппараты для ремонта. Пятикоординатные гравировальные станки конечно впечатляют, но их загрузка редко превышает 60% - слишком специфичные задачи.

3D-принтеры для прототипирования вообще изменили подход к проектированию. Раньше на изготовление опытного образца уходило 2-3 недели, сейчас - 3-4 дня. Правда для серийного производства всё равно возвращаемся к классической механической обработке.

Плазменные наплавочные аппараты особенно выручают при восстановлении оснастки для посуды. Изношенные поверхности матриц восстанавливаем с точностью до 0.01 мм, что продлевает жизнь пресс-формам на 200-300 циклов.

Что не пишут в технической документации

Ни один каталог не расскажет, как поведёт себя сталь после 1000 циклов термоудара. Для косметических флаконов например используем предварительную 'обкатку' - запускаем оснастку на половинных мощностях первые 50 циклов.

Ещё нюанс: при обработке сложнопрофильных поверхностей для художественных изделий всегда оставляем 'технологический припуск' 0.05-0.07 мм. После термообработки geometry меняется и мы имеем запас для финишной доводки.

Важный момент с охлаждающими каналами - их нельзя проектировать по шаблону. Для каждого типа стекла рассчитываем индивидуально, иначе неравномерное охлаждение гарантирует брак. Особенно критично для толстостенных алкогольных бутылок.

Перспективы развития технологии

Сейчас экспериментируем с гибридными методами - комбинируем механическую обработку с аддитивными технологиями. Для особо сложных элементов используем 3D-печать с последующей финишной обработкой на ЧПУ.

Интересное направление - 'умные' пресс-формы с датчиками контроля износа. Уже тестируем систему мониторинга в реальном времени для серии медицинских пузырьков. Пока дороговато, но для ответственных изделий оправдано.

Из традиционных методов всё ещё актуальна ручная притирка матриц - никакая автоматика не даст того качества сопряжения поверхностей. Особенно для прецизионных изделий где допустимый зазор менее 5 микрон.

В целом, обработка пресс-форм продолжает оставаться скорее искусством, чем наукой. Даже с современным оборудованием 30% успеха зависят от опыта технолога. В ООО Чэнду Синьчжи Индастриз это поняли ещё в 90-х, поэтому до сих пор сохранили цех ручной доводки - иногда старые методы оказываются эффективнее цифровых решений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

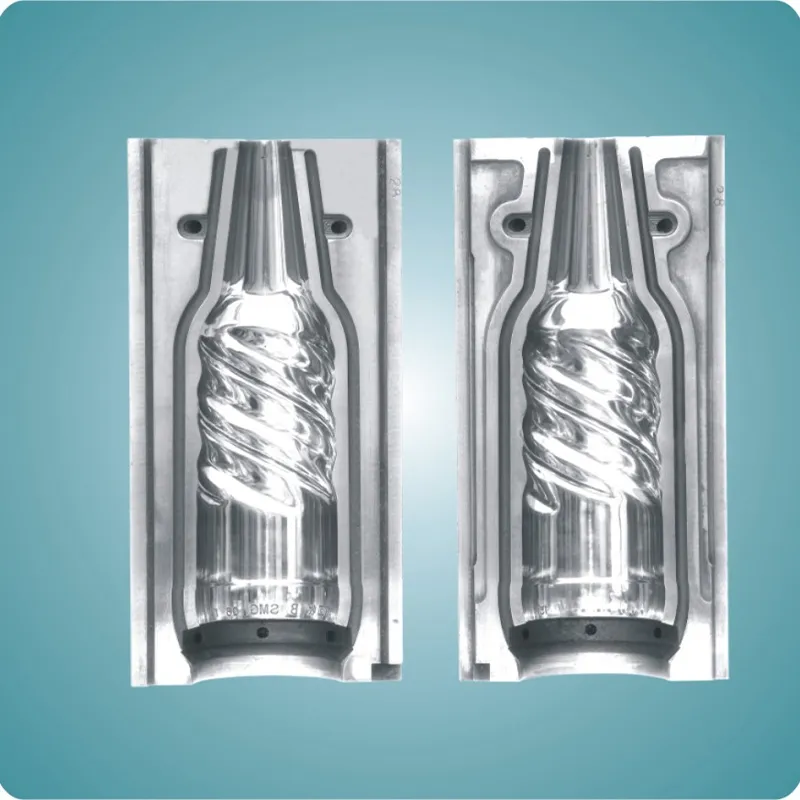

Пресс-форма для бутылки байцзю «Янхэ Тянь Чжи Лань»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Янхэ Тянь Чжи Лань» -

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное»

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Топаи Шэдэ»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Топаи Шэдэ» -

Пресс-форма для бутылки байцзю в виде футбольного мяча

Пресс-форма для бутылки байцзю в виде футбольного мяча -

Формы для стеклянных фруктовых ваз

Формы для стеклянных фруктовых ваз -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Сицзю»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Сицзю» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «12 животных Восточного гороскопа»

Пресс-форма для бутылки байцзю «12 животных Восточного гороскопа» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гуцзин Гунцзю»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гуцзин Гунцзю» -

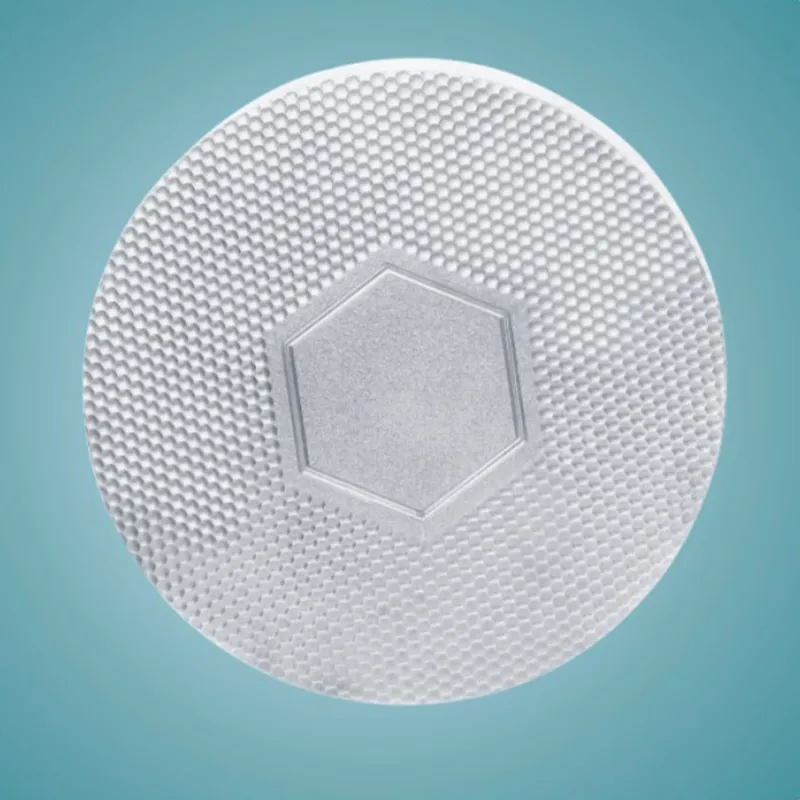

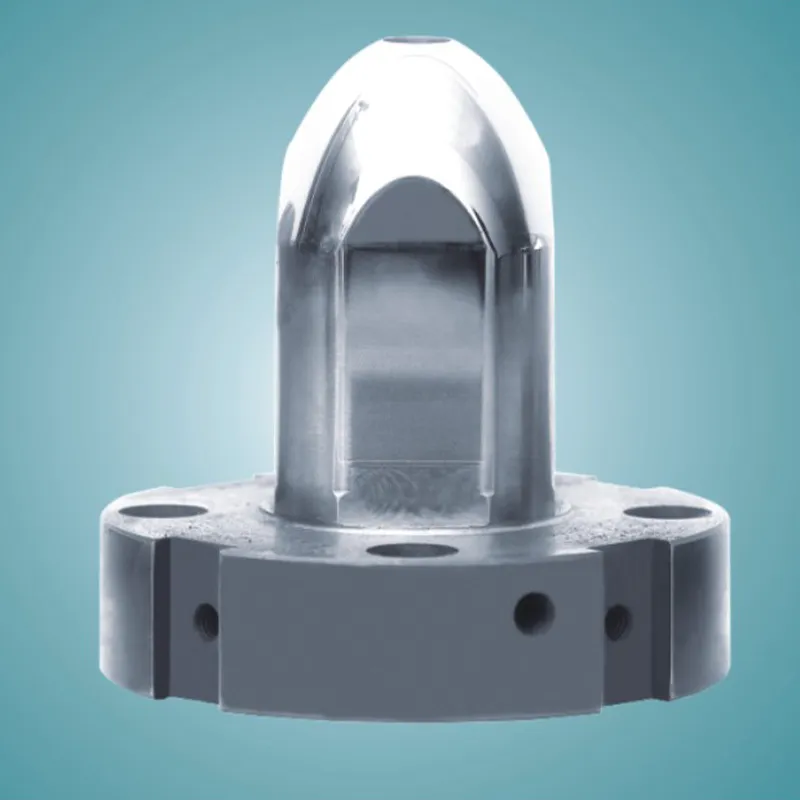

Вкладыш пресс-формы для светильников

Вкладыш пресс-формы для светильников -

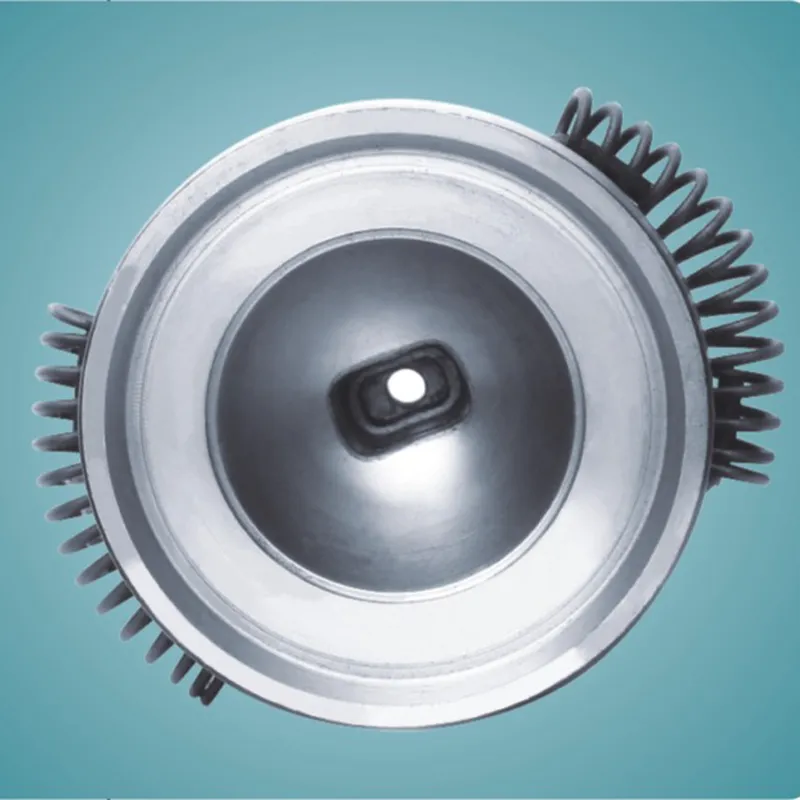

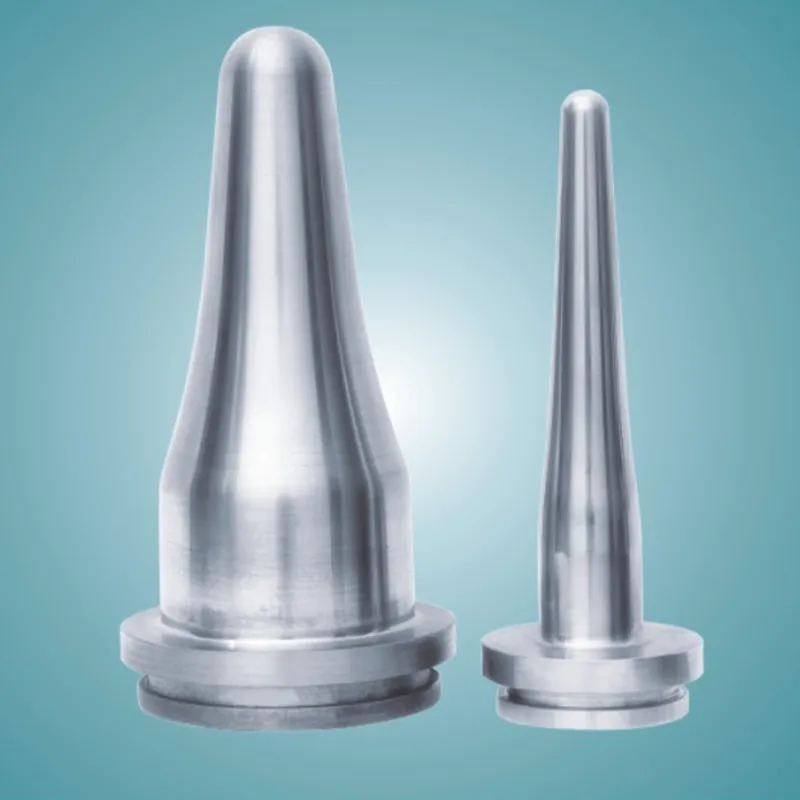

Пуансон пресс-формы для ламп проектора

Пуансон пресс-формы для ламп проектора -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу» -

Комплектующие для пресс-форм бутылок

Комплектующие для пресс-форм бутылок

Связанный поиск

Связанный поиск- Формы для бытового стекла производитель

- Литьевая форма для винных бутылок поставщик

- Формы повышенной прочности производитель

- Окалиностойкие пресс-формы для стекла поставщики

- Пресс-форма для бутылки байцзю маотай (гуйчжоу) основный покупатель

- Литьевая форма для бутылок газированной воды поставщик

- Стопорное кольцо крышки поставщики

- Пуансон 792728 1 поставщик

- Литьевая форма для парфюмерного флакона цена

- Формы повышенной прочности основный покупатель