Матрица пресс-формы производитель

Когда ищешь 'матрица пресс-формы производитель', часто натыкаешься на однотипные предложения без технических деталей. Многие думают, что главное — сделать чертёж и выфрезеровать, но на деле 70% проблем возникают на этапе термообработки. У нас в ООО Чэнду Синьчжи Индастриз был случай, когда заказчик принёс матрицу от другого поставщика — после 50 тысяч циклов пошли микротрещины. Разбирались три недели, оказалось — перекал в зоне литниковой системы.

Критерии выбора стали для матриц

Для бутылочных пресс-форм мы перепробовали десяток марок стали. Х13 — классика, но для косметических флаконов с тонкими стенками не всегда подходит. Перешли на импортные аналоги, но тут важно следить за режимами обработки. Помню, как для серии медицинских пузырьков пришлось комбинировать два материала в одной матрице — рабочую часть из стали с добавкой ванадия, основу из более мягкого сплава.

Сейчас часто спрашивают про порошковые стали. Да, они дают меньшую усадку при закалке, но и стоимость вырастает в 2-3 раза. Для стандартных алкогольных бутылок это редко оправдано. А вот для прецизионных изделий вроде лабораторной посуды — другое дело. Мы в таких случаях используем станки MAZAK с системой контроля температуры резания.

Самое сложное — подбор для художественных изделий. Там и глубина рельефа разная, и толщины стенок. Приходится делать тестовые отливки, смотреть на износ. Как-то раз для сувенирной продукции делали матрицу — через 800 циклов начал 'плыть' мелкий узор. Пришлось переделывать с другим режимом азотирования.

Особенности проектирования литниковых систем

Вот где чаще всего ошибаются новички. Кажется, рассчитал сечения — и готово. Но для стекла важен не только объём, но и динамика заполнения. У нас на сайте xzyg.ru есть пример с пресс-формой для светильников — там пришлось делать три уровня подвода, иначе в углах оставались воздушные мешки.

Для косметических флаконов с узким горлом вообще отдельная история. Там литниковая система должна компенсировать быстрое остывание в зоне дна. Мы обычно делаем предварительный нагрев до 80-90°C, но это требует точного контроля. Как-то перегрели на 15 градусов — получили внутренние напряжения в готовых изделиях.

Сейчас пробуем комбинировать разные подходы. Для серии изоляторов, например, используем компьютерное моделирование, но всегда оставляем место для корректировок. Последний проект для медицинских пузырьков показал — даже самые продвинутые расчёты не заменят практики. Пришлось на ходу менять угол конусности центрального литника.

Проблемы термообработки в серийном производстве

Здесь многое зависит от оборудования. У нас в цеху стоит плазменная наплавка — для ремонта матриц незаменимая вещь. Но важно правильно подбирать присадочный материал. Для пресс-форм алкогольных бутылок используем один состав, для посуды — другой. Разница в коэффициенте расширения.

Частая беда — коробление после закалки. Особенно для плоских матриц осветительных приборов. Решили проблему ступенчатым отпуском, но пришлось пересмотреть всю технологическую цепочку. Теперь между черновой и чистовой обработкой делаем дополнительную стабилизацию.

Контроль качества — отдельная тема. Металлографический анализ показывает неоднородности, которые не видно на ультразвуке. Как-то обнаружили полосчатость в матрице для поршней — материал оказался с дефектом прокатки. Хорошо, что успели до запуска в серию.

Сложности с пресс-формами для художественного стекла

Вот где действительно нужен опыт. Для стандартных изделий алгоритмы отработаны, а для художественных — каждый раз эксперимент. Помню, делали матрицу для сувенирных ваз с рельефным орнаментом. 3D-сканер показал идеальное соответствие, а при отливке детали 'залипали' в углублениях.

Пришлось разрабатывать специальную систему выталкивателей с переменным усилием. Использовали лазерную сварку для тонких элементов — обычная давала слишком грубый шов. Сейчас для таких заказов держим отдельный набор инструмента с полированными гранями.

Термоциклирование — ещё один камень преткновения. В декоративных изделях часто сочетаются тонкие и массивные элементы. Матрица нагревается неравномерно, появляются микротрещины. Для серии 'арт-нуво' пришлось делать комбинированную систему охлаждения с раздельными контурами.

Перспективы развития производства

Сейчас много говорят про аддитивные технологии. Мы пробовали 3D-печать для прототипирования — да, быстро, но для рабочих матриц пока не подходит. Плотность материала недостаточная. Хотя для сложных литниковых систем, возможно, есть потенциал.

Из реальных улучшений — внедрили лазерные 3D-сканеры для контроля геометрии. Раньше использовали шаблоны, теперь можем отслеживать износ в процессе эксплуатации. Для пресс-форм медицинских пузырьков это особенно важно — там допуски минимальные.

Думаем над автоматизацией подготовки поверхностей. Полировка до сих пор занимает до 40% времени изготовления. Тестируем разные абразивы, но идеального решения пока нет. Для каждого типа стекла — свой подход. Вот где пригождается наш принцип 'выживание за счёт качества' — мелочей в этом деле не бывает.

Работа с нестандартными заказами

Самый сложный проект за последние годы — пресс-форма для лабораторных колб с двойными стенками. Там и точность, и сложная система охлаждения. Пришлось комбинировать фрезеровку и электроэрозию, делать составную конструкцию. Зато теперь есть наработки для подобных задач.

Для изоляторов высокого напряжения вообще отдельная история. Там требования по чистоте поверхности особенные — малейшая риска может привести к пробою. Разработали специальную технологию финишной обработки с использованием алмазных паст.

Сейчас вот осваиваем пресс-формы для боросиликатного стекла. Температурные режимы другие, да и износ выше. Пробуем разные покрытия, смотрим на поведение в работе. Как показывает практика, даже при наличии современного оборудования главное — понимание физики процесса. Без этого все эти MAZAK и лазерные сканеры просто железки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

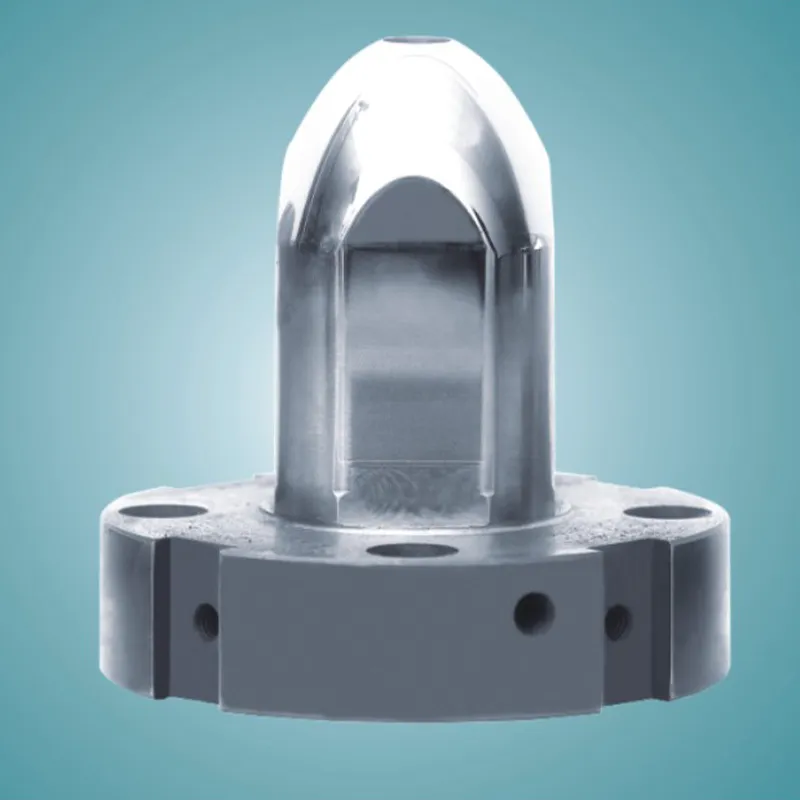

Пресс-форма для бутылки байцзю «Шуйцзинфан»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Шуйцзинфан» -

Пресс-форма для парфюмерного флакона Кандил

Пресс-форма для парфюмерного флакона Кандил -

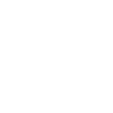

Пуансон пресс-формы для ламп проектора

Пуансон пресс-формы для ламп проектора -

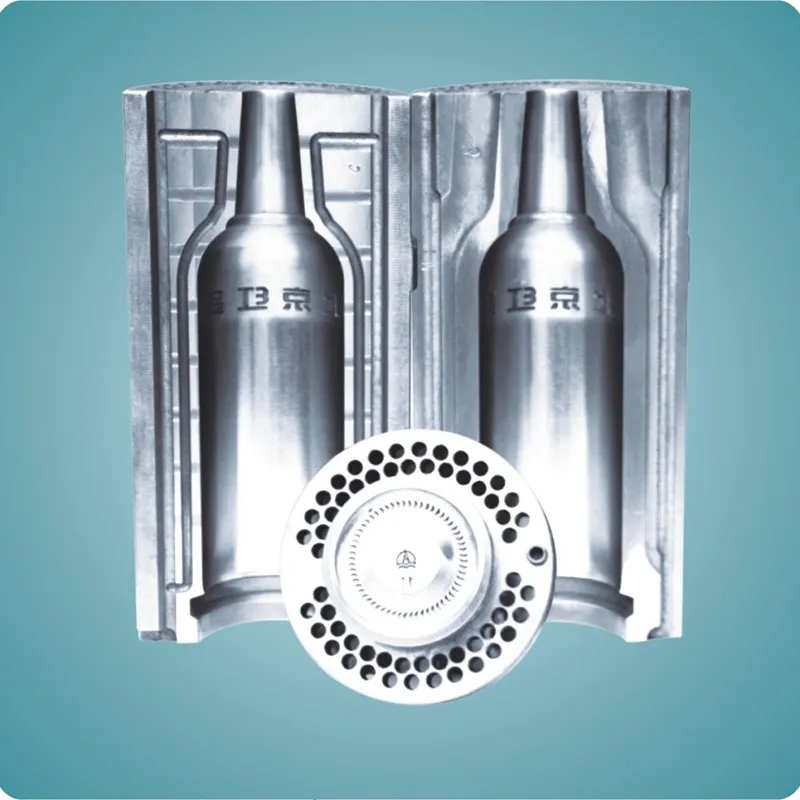

Матрица пресс-формы для светильников

Матрица пресс-формы для светильников -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу)

Пресс-форма для бутылки байцзю «Маотай» (Гуйчжоу) -

Пресс-форма для ламп проектора

Пресс-форма для ламп проектора -

Формы для стеклянных фруктовых ваз

Формы для стеклянных фруктовых ваз -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Хунсин Эрготоу» -

Пресс-форма для бутылки байцзю «Топаи Шэдэ»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Топаи Шэдэ» -

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр»

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр» -

Вкладыш пресс-формы для светильников

Вкладыш пресс-формы для светильников -

Пресс-форма для светильников

Пресс-форма для светильников

Связанный поиск

Связанный поиск- Пресс-форма для бутылки байцзю хунсин эрготоу

- Формы для бытового стекла цена

- Пресс-форма для бутылки байцзю шэдэ производители

- Формы для косметических флаконов цена

- Литьевая форма для стекла поставщик

- Формы для бытового стекла основный покупатель

- Формы для стеклянных банок цена

- Пресс-формы для стеклянных бутылок премиальных алкогольных напитков производители

- Выдувная головка

- Формы для стеклянных ваз