Литьевая форма для стеклянных декоративных изделий

Когда слышишь про литьевые формы для стеклянных декоративных изделий, многие сразу представляют штамповку как у конвейера. Но тут тонкость в том, что декоративные элементы требуют не просто повторения геометрии, а учета поведения стекла при переходе через температуру плавления. Помню, как на одном из проектов для чешского завода мы трижды переделывали конструкцию из-за неправильного расчета усадки рельефного орнамента — казалось бы, мелочь в 0,2 мм, а готовые вазы выходили с трещинами вдоль узора.

Ошибки при работе с композитными материалами

В 2018 году мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: форма для стеклянных подсвечников с позолотой давала брак 23%, хотя все расчеты были верны. Оказалось, проблема в термостойкости сплава — при литье стекла с добавлением бора стенки формы прогревались неравномерно. Пришлось заказывать специальные марки стали у японских поставщиков, но даже это не всегда спасало. Например, сталь H13 иногда 'плыла' после 50 циклов, хотя по паспорту должна была выдерживать 200.

Особенно капризными оказались формы для изделий с ажурными ножками. Тонкие участки остывали быстрее массивных, создавая внутренние напряжения. Как-то раз пришлось буквально 'вылизывать' систему охлаждения — добавили три контура с разной температурой воды, что в принципе противоречило классическим канонам проектирования. Зато после этого брак упал до 1.5%.

Кстати, про охлаждение — многие недооценивают важность пазов для термопасты. В проекте для венской мастерской мы специально фрезеровали канавки глубиной 0.8 мм по спирали, чтобы компенсировать локальные перегревы. Это добавило 12% к стоимости формы, но увеличило ее ресурс почти вдвое.

Практические нюансы геометрии

Самые сложные случаи — это когда дизайнеры рисуют 'летящие' контуры без понимания технологии. Однажды получили ТЗ на форму для вазы в виде волны — математически красиво, но при раскрытии пресс-формы возникали поднутрения до 15 градусов. Пришлось делать раздвижные секции с гидравлическим приводом, что усложнило конструкцию втрое. И все равно каждый третий экземпляр имел следы от толкателей на дне.

Запомнился случай с литьевыми формами для стеклянных декоративных изделий с текстурированной поверхностью. Для имитации 'морозного' узора использовали лазерную гравировку, но при контакте с расплавленным стеклом микронеровности создавали капиллярный эффект — готовые изделия приходилось буквально отдирать пуансоном. Решили проблему только после перехода на электроэрозионную обработку с последующей полировкой ворсовыми щетками.

Еще один момент — учет коэффициента термического расширения для стальных вставок. Как-то при изготовлении формы для декоративных шаров диаметром 300 мм не учли, что стальные элементы каркаса и медные детали системы охлаждения расширяются по-разному. После 30 циклов появился зазор в 0.05 мм, куда начало проникать стекло. Пришлось экстренно менять всю систему креплений.

Оборудование и его влияние на качество

Наше предприятие ООО Чэнду Синьчжи Индастриз с 1996 года экспериментировало с разными станками. Скажу откровенно: пятикоординатные гравировальные станки — не панацея. Для сложных рельефов типа 'витражное стекло' лучше подходят специализированные ЧПУ с системой подачи СОЖ под давлением 80 бар. Особенно это критично для глубоких полостей с углами менее 45°.

Лазерные 3D-сканеры в нашем цехе часто выдают погрешность до 5 микрон, что для прецизионных литьевых форм бывает избыточно. Приходится искусственно загрублять данные, иначе поверхность получается 'идеально скользкой' — стекло не отделяется от матрицы. Это тот редкий случай, когда технологическое несовершенство работает на пользу.

А вот плазменные наплавочные аппараты реально продлевают жизнь формам для серийного производства. На проекте по изготовлению декоративных плиток мы наплавляли износостойкий слой на кромки — ресурс вырос с 10 до 50 тысяч циклов. Правда, пришлось разработать особый режим термообработки, чтобы не 'пережечь' основную сталь.

Кейсы из практики ООО Чэнду Синьчжи Индастриз

В 2021 году для немецкого производителя рождественских украшений мы разрабатывали форму для стеклянных ангелочков с ажурными крыльями. Основная проблема — поломки тонких элементов (толщиной 1.2 мм) при выемке. После месяца проб остановились на комбинированном решении: пневматические толкатели + вибрационный модуль. Интересно, что амплитуду вибрации подбирали экспериментально — 0.02 мм оказалось идеально.

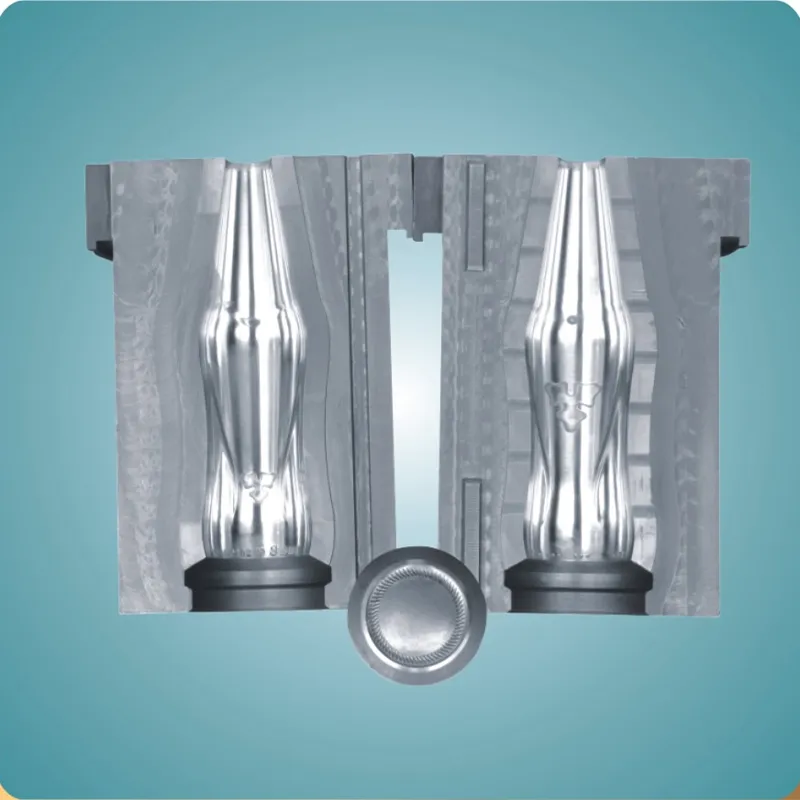

Другой показательный пример — форма для декоративных бутылок с рельефным дном. Стандартные пружинные выталкиватели не работали из-за сложного профиля. Создали кастомную систему с телескопическими штоками, которая вдвое увеличила время цикла, зато дала 98% годных изделий. Кстати, этот проект до сих пор в производстве на https://www.xzyg.ru в разделе художественных изделий.

Самым неочевидным оказался проект с 'двойными стенками' для ваз в восточном стиле. Пришлось проектировать форму с двумя независимыми литниковыми системами и синхронизировать их работу с точностью до 0.3 секунды. Использовали модернизированные терморегуляторы от итальянского производителя, хотя обычно обходимся китайскими аналогами.

Перспективные направления

Сейчас тестируем гибридный подход для форм с комбинированной текстурой — часть поверхности обрабатываем электроэрозией, часть фрезеруем, а криволинейные участки шлифуем вручную. Это увеличивает трудоемкость, но позволяет добиться уникальных оптических эффектов в готовом стекле. Например, для люстр с призматическими элементами такой метод дал прирост светопропускания на 18%.

Постепенно внедряем аддитивные технологии — 3D-принтеры для прототипирования сложных литниковых систем. Пока это дороже классических методов на 40%, зато экономит 2-3 недели на доводке геометрии. Особенно эффективно для изделий с обратными углами, где традиционное моделирование занимает месяцы.

Интересное наблюдение: последние 2 года растет спрос на формы для реплик античного стекла с преднамеренными 'несовершенствами'. Приходится специально вносить микродефекты в полировку — царапины глубиной 2-3 микрона, которые после литья дают характерные блики. Ирония в том, что создать контролируемый брак технически сложнее, чем идеальную поверхность.

Что точно не буду рекомендовать — это универсальные решения для разных типов стекла. Как-то пробовали делать 'адаптивную' форму с регулируемыми зазорами для натриево-кальциевого и боросиликатного стекла. В теории — гениально, на практике — постоянные утечки и трещины. Лучше уж делать отдельные оснастки под каждый материал, хоть это и увеличивает складские запасы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

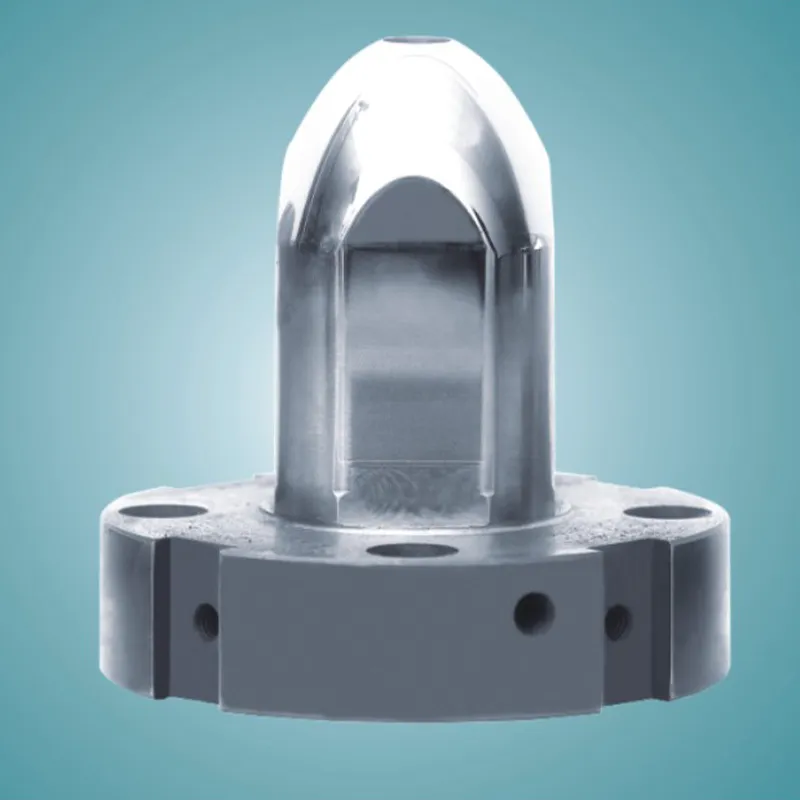

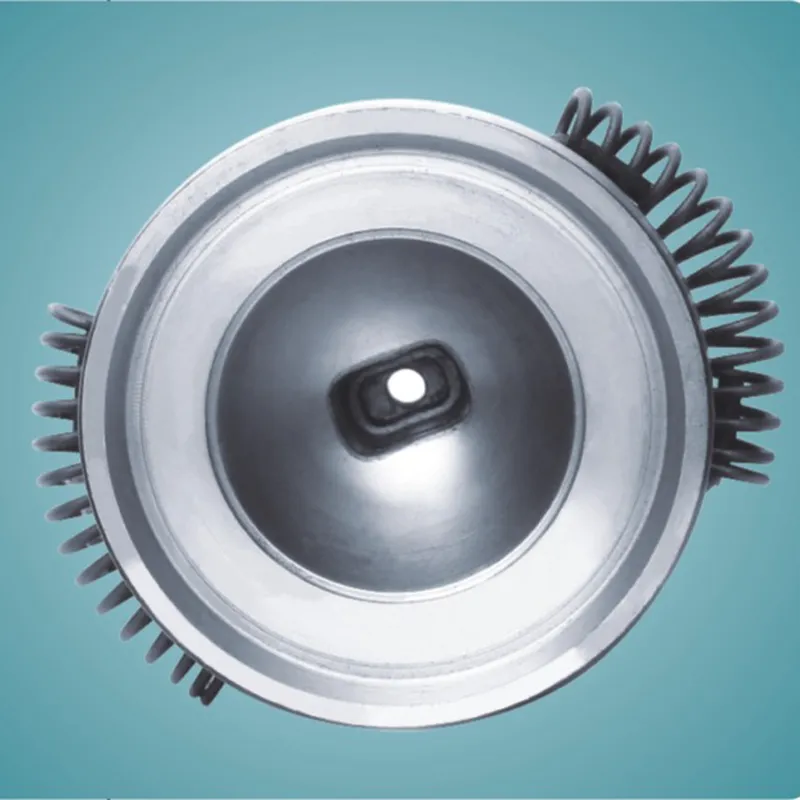

Матрица пресс-формы для светильников

Матрица пресс-формы для светильников -

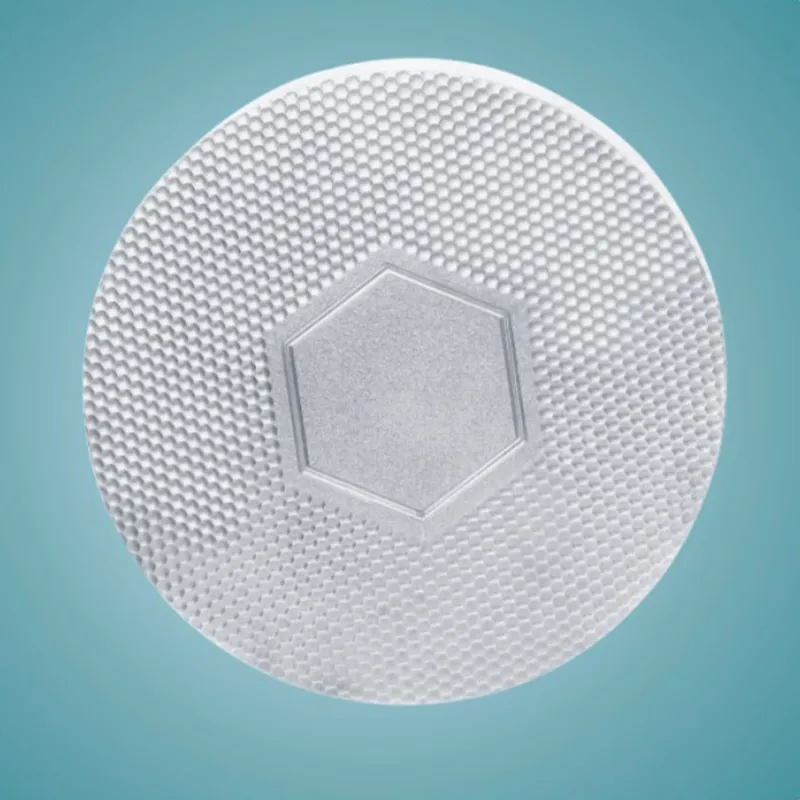

Пресс-форма для светильников

Пресс-форма для светильников -

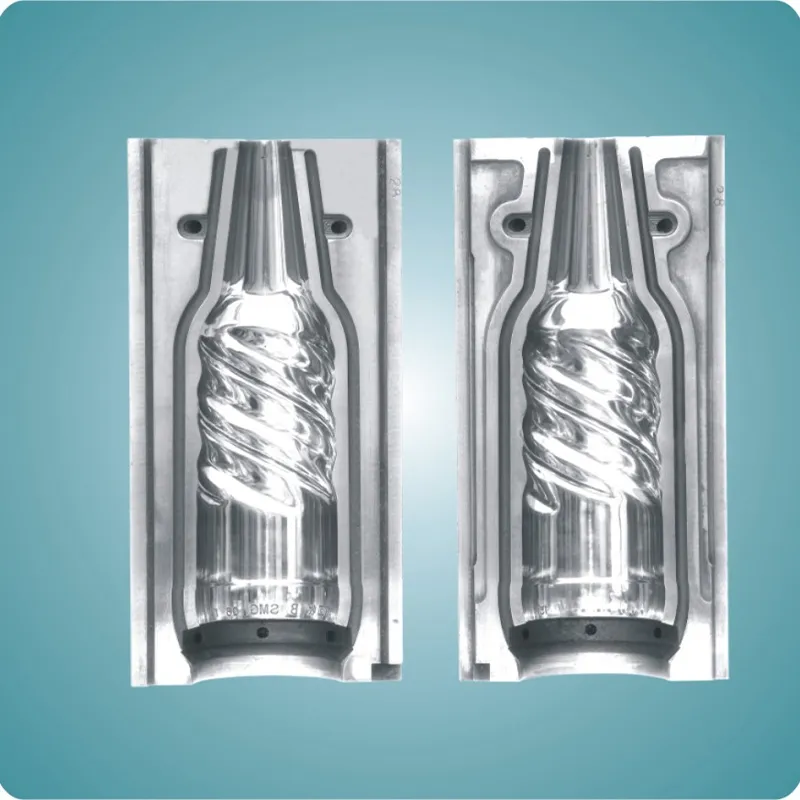

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гуцзин Гунцзю»

Пресс-форма для бутылки байцзю «Гуцзин Гунцзю» -

Пресс-форма для бутылок пива «Карлсберг»

Пресс-форма для бутылок пива «Карлсберг» -

Пресс-форма для парфюмерного флакона Кандил

Пресс-форма для парфюмерного флакона Кандил -

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр»

Пресс-форма для бутылок пива «Тигр» -

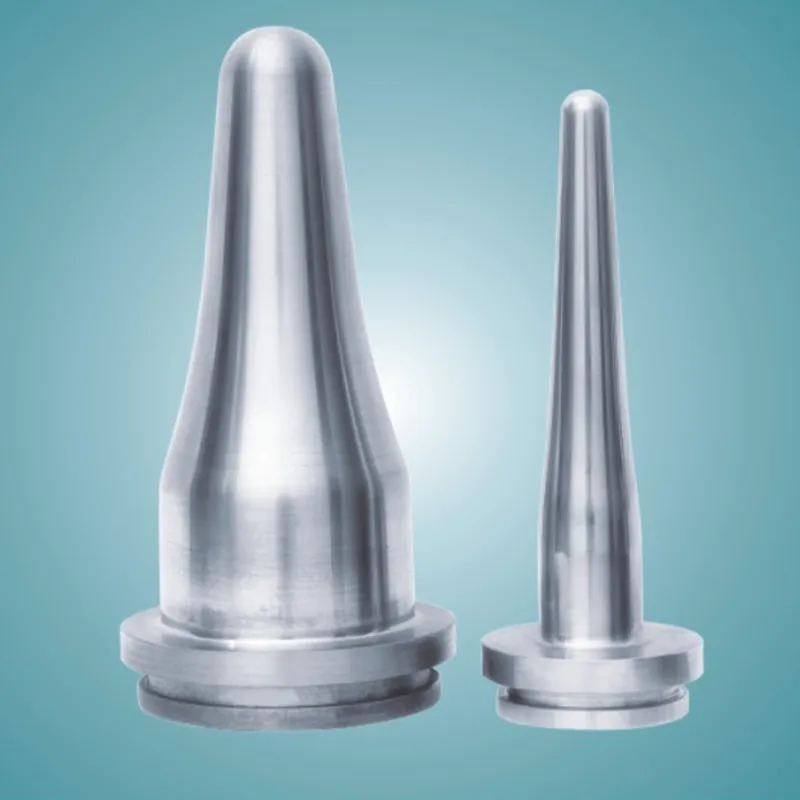

Пуансон пресс-формы для светильников

Пуансон пресс-формы для светильников -

Комплектующие для пресс-форм бутылок

Комплектующие для пресс-форм бутылок -

Литьевая форма для стеклянной посуды

Литьевая форма для стеклянной посуды -

Формы для декоративных стеклянных изделий

Формы для декоративных стеклянных изделий -

Формы для стеклянных фруктовых ваз

Формы для стеклянных фруктовых ваз -

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное»

Пресс-форма для бутылок пива «Харбинское Ледяное»

Связанный поиск

Связанный поиск- Формы для чугунного литья поставщики

- Литьевая форма для бутылок крепких алкогольных напитков поставщики

- Пресс-форма для бутылки байцзю ланцзю поставщик

- Пресс-формы для бутылок ароматного байцзю поставщик

- Обработка пресс-форм производители

- Формы для бытового стекла поставщики

- Оборудование для обработки стеклоформ цена

- Пресс-форма для бутылки байцзю хунсин эрготоу поставщики

- Выдувная головка цена

- Стопорное кольцо наружная граната производители